- Presse

- Pressemeldungen 2019

- Viele Köche verderben nicht den Brei

Viele Köche verderben nicht den Brei: hohe Symbiontenvielfalt wappnet den Wirt für alle Fälle

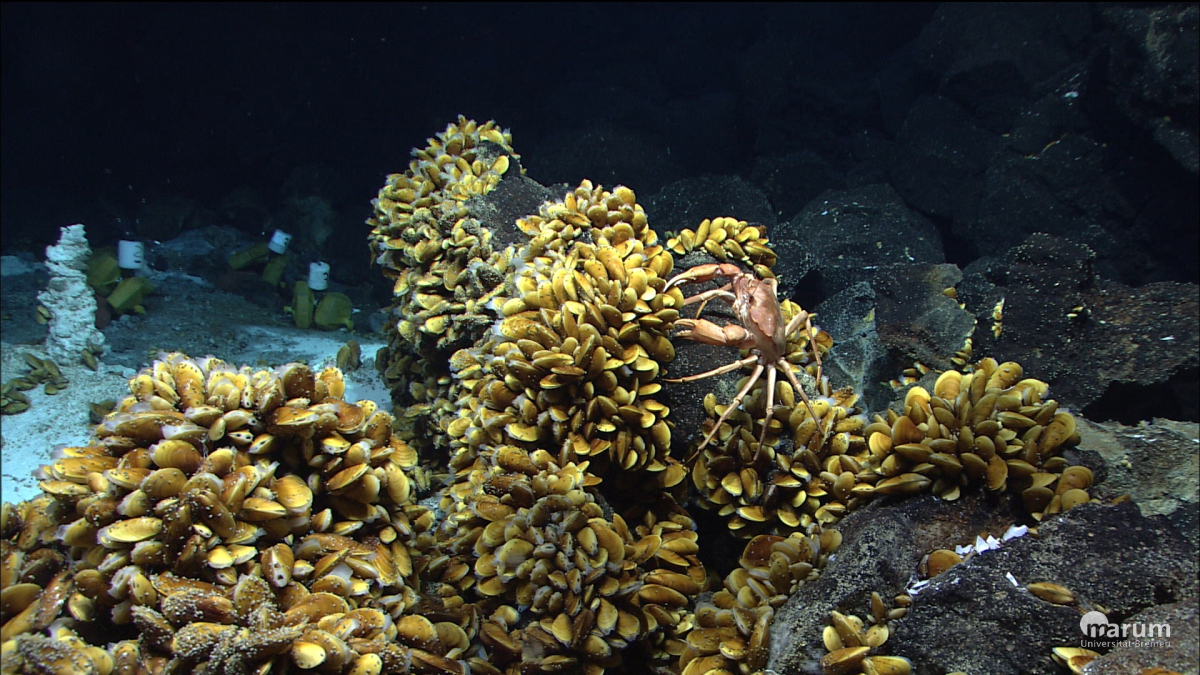

Heiße Quellen in der Tiefsee sind faszinierende und reichhaltige Lebensräume. In der scheinbar lebensfeindlichen Umwelt gedeihen beispielsweise Muscheln, indem sie in ihren Kiemen Bakterien als Untermieter beherbergen. Diese Bakterien, sogenannte chemosynthetische Symbionten, wandeln für Tiere nicht nutzbare Stoffe aus den heißen Quellen in schmackhafte Nahrung für ihren Muschel-Wirt um. Dabei schnürt sich die Muschel ein Rundum-Sorglos-Paket, berichtet nun in der Fachzeitschrift Nature Microbiology eine deutsch-österreichische ForscherInnengruppe um Rebecca Ansorge vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen.

Auf mehreren Forschungsfahrten sammelten Ansorge und ihre KollegInnen an Schwarzen Rauchern – hoch aufragende Schlote, an denen heißes, mineralreiches Wasser aus dem Meeresgrund strömt – Bathymodiolus-Muscheln, entfernte Verwandte der essbaren Miesmuschel. Im Labor in Bremen und Wien analysierten sie dann im Detail die Genome der bakteriellen Bewohner dieser Muscheln. Bislang war man der Meinung, dass die Muschel nur ein oder zwei Arten von Symbionten beheimatet. Doch offensichtlich ist Bathymodiolus deutlich gastfreundlicher. „Tatsächlich finden wir in einer einzigen Muschel bis zu 16 verschiedene Bakterienstämme“, so Ansorge.

Vielfalt lohnt sich

Die einzelnen Bakterienstämme sorgen dafür, dass die Muschel für alle Eventualitäten gewappnet ist. Denn sie erfüllen jeweils verschiedene Funktionen, helfen bei unterschiedlichen Stoffumsetzungen, haben unterschiedliche Fähigkeiten. „Verschiedene Symbionten können beispielsweise unterschiedliche Stoffe und Energiequellen aus dem Umgebungswasser nutzen und damit die Muscheln ernähren“, erklärt Ansorge. Andere wiederum sind besonders widerstandsfähig gegen Viren oder Parasiten.

„Wir vermuten, dass die große Vielfalt ihrer Untermieter die Muschel sehr wandlungsfähig macht“, fügt Jillian Petersen hinzu, die Leiterin des an der Studie beteiligten Labors der Universität Wien. Wenn sich ihre Umwelt verändert – was in einem so dynamischen Lebensraum wie einem Schwarzen Raucher häufig der Fall ist –, kann sich die Muschel schnell anpassen. Jene Bakterienstämme, die unter den neuen Bedingungen besonders gut gewachsen sind, treten dann in den Vordergrund. Auch wenn die Muschel neue Lebensräume besiedeln möchte, ist sie mit diesem Mosaik an Symbionten gut vorbereitet. Die vielen Köche verderben der Muschel also nicht den Brei, vielmehr kann sie für jeden Fall genau den richtigen Brei zubereiten.

„Eine solche Vielfalt an Symbionten passt nicht zu gängigen Evolutionstheorien, nach der so ähnliche Organismen wie diese symbiotischen Bakterien nicht nebeneinander existieren können“, erklärt Nicole Dubilier, Projektleiterin der Studie und Direktorin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie. Das liegt an einer Besonderheit der Tiefseesymbiosen: Die Muschel ernährt ihre Untermieter nicht direkt, sondern sorgt nur dafür, dass sie nahe ihrer Futterquelle an den Schwarzen Rauchern leben. Ihre Nahrung beziehen die Symbionten dann aus dem Umgebungswasser. „Dadurch kann es sich die Muschel erlauben, auch solche Köche zu beherbergen, die gerade nicht optimal arbeiten. Man weiß ja nie, wann sie noch nützlich werden.“

Von Lucky Strike bis Lilliput

Lucky Strike, Lilliput, Clueless, Semenov, Wideawake – so heißen die Hydrothermalfelder, an denen Ansorge und ihre KollegInnen die gastfreundlichen Tiefseemuscheln bisher gefunden haben. Diese Felder sind verteilt entlang des gesamten Mittelatlantischen Rückens, von den Azoren bis weit in den Südatlantik, Tausende Meter unter der Meeresoberfläche. An allen untersuchten Stellen fanden die Forschenden das gleiche Muster einer unerwartet hohen Symbiontenvielfalt mit geringfügigen Unterschieden in den einzelnen Fähigkeiten, die vermutlich auf die jeweiligen Bedingungen vor Ort abgestimmt sind.

„Als nächstes wollen wir erforschen, ob diese Vielfalt auch in anderen Tiefseesymbiosen existiert, zum Beispiel in Schwämmen oder anderen Muscheln “, sagt Ansorge. „Auch, ob unsere Beobachtungen typisch für Symbiosen sind oder auch in nah verwandten und sehr weit verbreiteten frei lebenden Bakterien vorkommen, wollen wir unter die Lupe nehmen.“ Die ForscherInnen erwarten, dass ihre hier vorgestellten Ergebnisse keine Ausnahme darstellen und eine solche Vielfalt bakterieller Symbionten auch in anderen vergleichbaren Systemen üblich ist. Das würde bedeuten, dass wir unsere aktuellen evolutionären Theorien über symbiotische Beziehungen überarbeiten müssen.

Originalveröffentlichung:

Rebecca Ansorge, Stefano Romano, Lizbeth Sayavedra, Miguel Ángel González Porras, Anne Kupczok, Halina E. Tegetmeyer, Nicole Dubilier, Jillian Petersen: Functional diversity enables multiple symbiont strains to coexist in deep-sea mussels. Nature Microbiology.

Beteiligte Institute:

-

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

-

DOME, Universität Wien

-

MARUM, Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen

-

Christian-Albrechts-Universität, Kiel

-

Centrum für Biotechnologie, Universität Bielefeld

Behind the paper

Lesen Sie Rebecca Ansorges "Behind the paper":

Same same but different - Remarkable diversity behind identical 16S rRNA gene sequences

Co-existing strains of intracellular symbionts differ extensively in their gene content. Can this be an advantage for their host?

Rückfragen bitte an:

Direktorin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

3241 |

|

Telefon: |

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |

Ass. Prof. Dr. Jillian Petersen

Universität Wien

Telefon: +43 1 4277-91206

Email: [Bitte aktivieren Sie Javascript]