- Presse

- Vielfalt von Lebensräumen an natür...

Vielfalt von Lebensräumen an natürlichen Ölaustritten

Erstellt auf Basis einer Pressemeldung des marum.

Facettenreich und vielfältig sind die Lebensräume, die sich um natürliche Öl-Austrittsstellen am Meeresboden herum etabliert haben. Dicht nebeneinander liegen in etwa drei Kilometern Wassertiefe sprudelnde Gasblasenaustritte, massive Gashydrate, ölgetränkte Sedimente und Ablagerungen von schwerem Öl. Die verschiedenen Bestandteile dieses Lebensraumes - Gas, leichteres Öl und zu Asphalt erstarrtes, schwereres Öl - beheimaten jeweils charakteristische Gruppen von Organismen. Erste Ergebnisse veröffentlicht ein internationales Team von Wissenschaftlern unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie (MPI Bremen) zusammen mit Aufnahmen des Tauchroboters MARUM-QUEST jetzt in der Zeitschrift Biogeosciences.

Fächerlote können mit ihren Schallsignalen ganze Streifen der Wassersäule oder des Meeresbodens scannen. Dadurch konnten Sahling und seine Kollegen Gasblasen im Wasser aufspüren. Treten Kohlenwasserstoffe aus, verstärkt das das Schallsignal im Wasser und zum Teil auch des Meeresbodens. Die aktuelle Expedition führte das Team aus Bremen, Kiel, Wien (Österreich), Mexiko City (Mexiko) und Tallahassee (USA) in die Bucht von Campeche im südlichen Golf von Mexiko. Im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierten Projekts haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hunderte von Gasaustritten entdeckt und einige davon mit dem Tauchroboter MARUM-QUEST untersucht. Ziel war es, dem Weg der Kohlenwasserstoffe an natürlichen Austritten auf die Spur zu kommen.

In welcher Form treten sie am Meeresboden aus? Welche Rolle spielen sie für die Lebewesen vor Ort? Wie schnell wird das Öl abgebaut? Wo bleibt das austretende Gas?

„Das Gas wandelt sich zum Teil in Gashydrat (eine eisartige Verbindung von Gas und Wasser) um, das kleine Hügel am Meeresboden bildet. Diese sind dicht mit metergroßen Bartwürmern besiedelt“, erzählt Sahling. „Zuweilen sind die Hügel aufgebrochen und erlauben einen Blick in einige Meter mächtige Gashydrate, wie sie bisher nur selten beobachtet wurden. Die Gashydrate werden überlagert von einer Reaktionszone, in der Mikroorganismen Methan umsetzen, Karbonat ausgefällt wird und die Bartwürmer wurzeln. Dadurch halten sie die Hügel zusammen und nehmen reduzierte Schwefelverbindungen auf, von denen sie sich ernähren. Es ist schon ein eigenartiger Lebensraum“, findet Sahling.

Neben dem Gas tritt auch flüssiges Öl aus. Es steigt langsam durch kleine weiße Schlote auf, die Öltropfen ziehen Fäden oder sickern durch die Sedimente. „Das Öl ist für die nicht daran angepassten Organismen schädlich“, erklärt Sahling. „Aber das reiche Leben an diesen Stellen zeigt, dass manche Organismen auch von diesen Kohlenwasserstoffen leben können.“

Die Grundlage dafür bilden Mikroorganismen, die die verschiedenen Bestandteile des Öls abbauen können. Sie sind die Forschungsobjekte von Sahlings Kollegen am MPI Bremen. Viele dieser Mikroorganismen leben anaerob, also ohne Sauerstoff, in den ölhaltigen Sedimenten. Gunter Wegener vom MPI Bremen vom untersucht zur Zeit, welche Mikroorganismen den Asphalt und dessen einzelne Bestandteile tatsächlich nutzen. „Das Spannende ist", sagt Wegener, „dass ganz verschiedenartige Mikroorganismen – nämlich Bakterien und so genannte Archeaen – sich zusammentun, um die schwer verwertbaren Kohlenwasserstoffe zu knacken. Wir nennen dieses Vorgehen im Verbund eine Syntrophie“. Andere kohlenwasserstoffabbauende Bakterien brauchen unbedingt Sauerstoff. Das führt zu ganz anderen Partnerschaften: Sie leben in Symbiose mit wirbellosen Tieren. „Wir finden diese bakteriellen Untermieter in Muscheln und verschiedenen Schwämmen, die auf den öligen Krusten und Gashydratblöcken siedeln“, sagt Christian Borowski, ebenfalls Forscher am MPI Bremen. „Bemerkenswert ist, das diese Symbionten nahe verwandt sind mit jenen Bakterien sind, die nach dem Deep-Water-Horizon-Ölunfall im Golf von Mexiko eine wichtige Rolle beim Abbau von Kohlenwasserstoffen gespielt haben.“ Zurzeit wird am MPI Bremen untersucht, welche Stoffwechselwege diese symbiontischen Bakterien verfolgen, und welche Rolle sie in der Symbiose mit dem Wirt spielen.

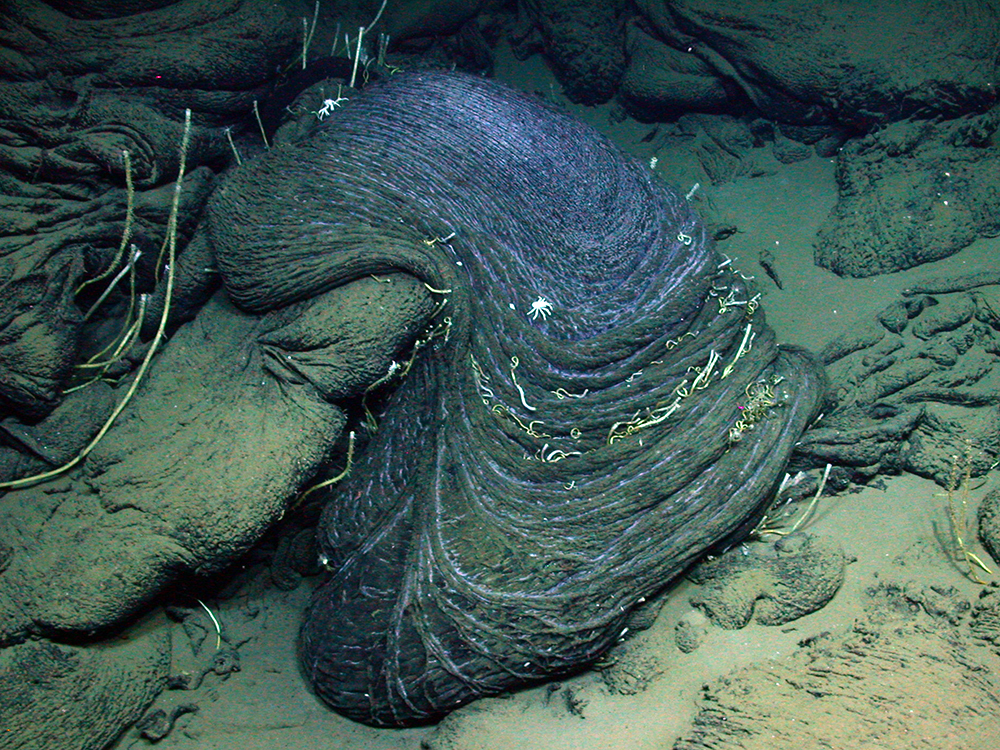

Während diese bakteriellen Prozesse unserem bloßen Auge verborgen bleiben, bieten die Ölaustritte oft auch einen imposanten Anblick. Leicht flüchtige Bestandteile des zähflüssig austretenden Öls verflüchtigen sich. Was übrigbleibt, formt Fließstrukturen aus Asphalt am Meeresboden. „Während der Expedition haben wir viele von diesen einmaligen Strukturen dokumentiert“, sagt Heiko Sahling. „Der Asphalt bedeckt dabei hunderte von Metern des Meeresbodens und bildet wieder einen Lebensraum.“ – hier siedeln zum Beispiel Bartwürmer und Baktierenmatten.“

Originalveröffentlichung:

Heiko Sahling, Christian Borowski, Elva Escobar-Briones, Adriana Gaytán-Caballero, Chieh-Wei Hsu, Markus Loher, Ian MacDonald, Yann Marcon, Thomas Pape, Miriam Römer, Maxim Rubin-Blum, Florence Schubotz, Daniel Smrzka, Gunter Wegener and Gerhard Bohrmann: Massive asphalt deposits, oil seepage, and gas venting support abundant chemosynthetic communities at the Campeche Knolls, southern Gulf of Mexico. Veröffentlicht in: Biogeoscience

DOI: 10.5194/bg-13-4491-2016

Kontakt:

Heiko Sahling

0421 218 65054

[Bitte aktivieren Sie Javascript]

Christian Borowski

0421 2028 649

[Bitte aktivieren Sie Javascript]

oder die Pressestelle:

Fanni Aspetsberger

Manfred Schlösser

0421 2028 947 or 704

[Bitte aktivieren Sie Javascript]