Seitenpfad:

- Presse

- Pressemeldungen 2010

- 26.04.2010 Lachgas und Stickoxid aus dem Mund

26.04.2010 Lachgas und Stickoxid aus dem Mund

Lachgas und Stickoxid aus dem Mund -

Bakterielle Nitratatmung im menschlichen Zahnbelag

Zusammen mit amerikanischen und belgischen Kollegen fand ein Team vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie heraus, dass Bakterien im menschlichen Zahnbelag mit Nitrat anstelle von Sauerstoff atmen können und dabei auch Lachgas und Stickoxid freisetzen. Bei diesem Denitrifikation genannten Prozess dient ein Salz, das Nitrat, bestimmten Bakterien als Oxidationsmittel bei der Atmung, und übernimmt damit die gleiche Funktion wie der Sauerstoff beim Menschen. Denitrifikation ist für Meere, Seen und Flüsse bereits sehr gut untersucht und konnte nun erstmals für den menschlichen Zahnbelag nachgewiesen werden.

Ausschlaggebend ist nitratreiche Nahrung, wie Blattsalate oder Rote-Beete-Saft, die im Speichel zu extrem hohen Konzentrationen an Nitrat führt, welches dann von den nitratatmenden Bakterien im Zahnbelag umgesetzt wird. Dabei entstehen gasförmige Stoffwechselprodukte wie Stickoxid, Lachgas und Stickstoff. Dass Zahnbelag zu Karies und Zahnfleischentzündungen führen kann, ist nichts Neues. Die aktuelle Veröffentlichung lässt nun weiterhin vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Erkrankungen und den bakteriellen Stickstoffumsetzungen im Zahnbelag gibt. Stickoxid ist ein bekanntes Signal-Molekül im menschlichen Körper, welches vielleicht auch für die Kommunikation zwischen den Prozessen im Zahnbelag und im Zahnfleisch verantwortlich ist. "Die Mengen an Stickoxid sind physiologisch relevant. Es ist bekannt, dass Stickoxid die Blutgefäße erweitert, so den Blutdruck senkt und zudem als Signalstoff im Nerven -und Immunsystem dient", sagt Dr. Frank Schreiber, der Ansprechpartner der Studie. "Ob das bei der Denitrifikation produzierte Lachgas die Stimmung erhellen kann, ist allerdings eher fraglich", ergänzt Dr. Peter Stief, der ebenfalls an dieser Studie mitgearbeitet hat. Tatsächlich ist die Menge des gebildeten Lachgases zu gering, um bekannte physiologische Funktionen, wie z.B. Betäubung hervorzurufen. So benutzten Zahnärzte in früheren Zeiten deutlich höhere Mengen, um ihre Patienten zu narkotisieren, als im Zahnbelag gebildet wird.

Bakterielle Nitratatmung im menschlichen Zahnbelag

Zusammen mit amerikanischen und belgischen Kollegen fand ein Team vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie heraus, dass Bakterien im menschlichen Zahnbelag mit Nitrat anstelle von Sauerstoff atmen können und dabei auch Lachgas und Stickoxid freisetzen. Bei diesem Denitrifikation genannten Prozess dient ein Salz, das Nitrat, bestimmten Bakterien als Oxidationsmittel bei der Atmung, und übernimmt damit die gleiche Funktion wie der Sauerstoff beim Menschen. Denitrifikation ist für Meere, Seen und Flüsse bereits sehr gut untersucht und konnte nun erstmals für den menschlichen Zahnbelag nachgewiesen werden.

Ausschlaggebend ist nitratreiche Nahrung, wie Blattsalate oder Rote-Beete-Saft, die im Speichel zu extrem hohen Konzentrationen an Nitrat führt, welches dann von den nitratatmenden Bakterien im Zahnbelag umgesetzt wird. Dabei entstehen gasförmige Stoffwechselprodukte wie Stickoxid, Lachgas und Stickstoff. Dass Zahnbelag zu Karies und Zahnfleischentzündungen führen kann, ist nichts Neues. Die aktuelle Veröffentlichung lässt nun weiterhin vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen Erkrankungen und den bakteriellen Stickstoffumsetzungen im Zahnbelag gibt. Stickoxid ist ein bekanntes Signal-Molekül im menschlichen Körper, welches vielleicht auch für die Kommunikation zwischen den Prozessen im Zahnbelag und im Zahnfleisch verantwortlich ist. "Die Mengen an Stickoxid sind physiologisch relevant. Es ist bekannt, dass Stickoxid die Blutgefäße erweitert, so den Blutdruck senkt und zudem als Signalstoff im Nerven -und Immunsystem dient", sagt Dr. Frank Schreiber, der Ansprechpartner der Studie. "Ob das bei der Denitrifikation produzierte Lachgas die Stimmung erhellen kann, ist allerdings eher fraglich", ergänzt Dr. Peter Stief, der ebenfalls an dieser Studie mitgearbeitet hat. Tatsächlich ist die Menge des gebildeten Lachgases zu gering, um bekannte physiologische Funktionen, wie z.B. Betäubung hervorzurufen. So benutzten Zahnärzte in früheren Zeiten deutlich höhere Mengen, um ihre Patienten zu narkotisieren, als im Zahnbelag gebildet wird.

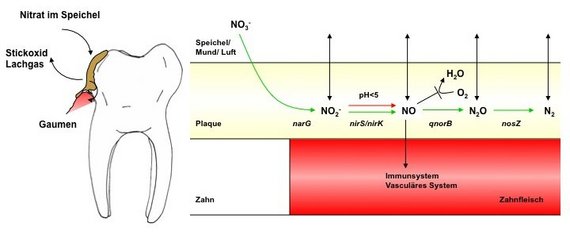

Abb. 1: Schema für die Umwandlung von im Speichel enthaltenem Nitrat (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>) in Stickoxid (NO) und Lachgas (N<sub>2</sub>O) durch Denitrifikation im Zahnbelag. Die gasförmigen Produkte Stickoxid und Lachgas werden dabei in die Atemluft freigesetzt. Die durch Denitrifikation gebildeten Mengen an Stickoxid sind so hoch, dass sie potentiell auf die im Gaumen befindlichen Immun-, Nerven- und Blutgefäßzellen wirken können.

Mediziner wissen schon lange, dass der menschliche Körper von einer Vielzahl von Mikroorganismen besiedelt ist. Intensive Studien über deren tatsächliche Stoffwechselaktivität innerhalb ihres natürlichen Lebensraumes sind jedoch selten. Vielmehr haben Mediziner traditionell versucht, bestimmte Krankheitserreger zu isolieren, um sie dann unter künstlichen Laborbedingungen zu erforschen. Im Gegensatz dazu sieht die Strategie der Meeresforscher vom Bremer Max-Planck-Institut vor, Messmethoden zu entwickeln, mit denen sie direkt im Meeresboden bakterielle Stoffwechselprozesse verfolgen können. Aufmerksam geworden auf diese Techniken ist der US-Mikrobiologe Prof. Paul Stoodley aus Pittsburgh, der sich seit Jahren mit medizinisch relevanten Bakterien beschäftigt. Fasziniert von den Bremer Methoden hat Stoodley den Meersforschern eine interdisziplinäre Kooperation angeboten, um zu untersuchen, ob im menschlichen Zahnbelag ähnliche Prozesse wie im Meeresboden ablaufen. Die Bremer Wissenschaftler verwendeten hierzu eine Kombination aus Mikrosensormessungen, Analysen mit stabilen Stickstoffisotopen und molekularen Methoden zur Erfassung der für die Denitrifikation verantwortlichen Gene.

Abb. 2: Einblick in die Methode, mit der Stickoxid im Zahnbelag des Menschen gemessen wurde. Von oben nähert sich die Spitze eines elektrochemischen Stickoxid-Mikrosensors der intakten Zahnbelagsprobe, die unmittelbar vorher aus dem Mund entnommen wurde. Die nur 0.05 mm dünne Spitze des Sensors ist mit einer gasdurchlässigen Membran ausgestattet, durch die das gasförmige Stickoxid in den Sensor eindringen und somit gemessen werden kann.

Frank Schreiber, der für diese Studie "ganz im Sinne der Forschung" auch schon mal auf das Zähneputzen verzichtet hat, ist überzeugt: "Die Untersuchung der im Menschen vorkommenden Bakteriengemeinschaften in ihrer natürlichen Zusammensetzung stellt eine wichtige Ergänzung zur Untersuchung von einzelnen Bakterien dar. Die Aktivität einer Bakteriengemeinschaft ist oft weitaus vielfältiger, als man es mit dem Wissen über die Aktivität einzelner in ihr enthaltener Bakterienarten vorhersagen würde". Die moderne Wissenschaft begreift den menschlichen Körper immer mehr auch als natürlichen Lebensraum für Mikroorganismen, der in verschiedensten Körperteilen besondere ökologische Nischen für Bakterien bereithält. So laufen derzeit mehrere internationale Großprojekte zur Entzifferung des bakteriellen Metagenoms (Human Microbiome) der menschlichen Mundhöhle, der Vagina, der Haut und des Darms, nicht nur um Erkrankungen besser behandeln und deren Ursachen verstehen zu können, sondern auch um das natürliche, gesundheitsfördernde Zusammenleben von Mensch und Mikrobe besser zu verstehen.

Anja Kamp und Manfred Schlösser

Rückfragen an:

Dr. Frank Schreiber, Tel.: 0421 2028 834; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

oder an die Pressesprecher:

Dr. Manfred Schlösser, 0421 2028 704; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Anja Kamp, Tel.: 0421 2028 704; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Originalartikel:

F. Schreiber, P. Stief, A. Gieseke, I.M. Heisterkamp, W. Verstraete, D. de Beer, and P. Stoodley. 2010. Denitrification in human dental plaque. BMC Biology, 8:24

http://www.biomedcentral.com/1741-7007/8/24

Beteiligte Institute:

Microsensor Research Group, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Celsiusstrasse 1, 28359 Bremen, Germany

Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LabMET), Ghent University, Ghent, Belgium

Center for Genomic Sciences, Allegheny General Hospital/Allegheny-Singer Research Institute, Pittsburgh, PA, USA

National Centre for Advanced Tribology at Southampton (nCATS), School of Engineering Sciences, University of Southampton, Southampton, UK

Anja Kamp und Manfred Schlösser

Rückfragen an:

Dr. Frank Schreiber, Tel.: 0421 2028 834; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

oder an die Pressesprecher:

Dr. Manfred Schlösser, 0421 2028 704; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Anja Kamp, Tel.: 0421 2028 704; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Originalartikel:

F. Schreiber, P. Stief, A. Gieseke, I.M. Heisterkamp, W. Verstraete, D. de Beer, and P. Stoodley. 2010. Denitrification in human dental plaque. BMC Biology, 8:24

http://www.biomedcentral.com/1741-7007/8/24

Beteiligte Institute:

Microsensor Research Group, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Celsiusstrasse 1, 28359 Bremen, Germany

Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LabMET), Ghent University, Ghent, Belgium

Center for Genomic Sciences, Allegheny General Hospital/Allegheny-Singer Research Institute, Pittsburgh, PA, USA

National Centre for Advanced Tribology at Southampton (nCATS), School of Engineering Sciences, University of Southampton, Southampton, UK