Seitenpfad:

- Presse

- Pressemeldungen 2012

- 13.08.2012 Meeresforschung und der brasilianisc...

13.08.2012 Meeresforschung und der brasilianische Regenwald

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts erstreckte sich der Atlantische Regenwald über weite Teile des heutigen Brasiliens, von Amazonien bis in den Süden zur gegenwärtigen argentinischen Grenze. Nach Jahrzehnten der Brandrodung war in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dieser Regenwald nahezu komplett vernichtet, vor allem um Rinderweiden Platz zu machen. In dieser Studie wird eine unerwartete Folge der Abholzung aufgedeckt.

Zusammen mit Kollegen aus Brasilien und den USA konnten deutsche Wissenschaftler um Dr. Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie nachweisen, dass die Brandrodung der vergangenen Jahrhunderte große Mengen Holzkohle im Waldboden hinterlassen hat, die sich mit der Zeit auflösen, durch Regenwasser ausgewaschen und über Flüsse ins Meer transportiert werden. Diese gelöste Kohle besteht aus extrem stabilen Kohlenstoffverbindungen. Die vorliegende Studie legt nahe, dass die Menge an dieser stabilen Form von Kohlenstoff in der Tiefsee durch menschliche Aktivität zunehmen wird, mit unbekannten Folgen auf marine Mikroorganismen und den globalen Kohlenstoffkreislauf. Die Ergebnisse wurden jetzt im internationalen Fachblatt Nature Geoscience veröffentlicht (DOI: 10.1038/ngeo1541).

Zusammen mit Kollegen aus Brasilien und den USA konnten deutsche Wissenschaftler um Dr. Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie nachweisen, dass die Brandrodung der vergangenen Jahrhunderte große Mengen Holzkohle im Waldboden hinterlassen hat, die sich mit der Zeit auflösen, durch Regenwasser ausgewaschen und über Flüsse ins Meer transportiert werden. Diese gelöste Kohle besteht aus extrem stabilen Kohlenstoffverbindungen. Die vorliegende Studie legt nahe, dass die Menge an dieser stabilen Form von Kohlenstoff in der Tiefsee durch menschliche Aktivität zunehmen wird, mit unbekannten Folgen auf marine Mikroorganismen und den globalen Kohlenstoffkreislauf. Die Ergebnisse wurden jetzt im internationalen Fachblatt Nature Geoscience veröffentlicht (DOI: 10.1038/ngeo1541).

Brennender Regenwald im Atlantischen Nationalpark Brasiliens. Quelle: Gustavo Luna Peixoto, ICMBio, Rio de Janeiro, Brazil.

Die Menschheit nutzt seit Urzeiten das Feuer um Land urbar zu machen. Als im 16. Jahrhundert europäische Siedler nach Brasilien kamen, war dies auch dort bald gängige Praxis und der Anfang vom Ende des atlantischen Regenwalds. Die Brandrodung hat im Laufe der Jahrhunderte den Regenwald von mehr als 1,3 Millionen auf jetzt nur noch 100000 Quadratkilometer schrumpfen lassen. Dabei blieben 200-500 Millionen Tonnen Holzkohle in den Böden zurück.

Diese im Boden gespeicherten Verbrennungsrückstände sind extrem stabile komplexe Kohlenstoffverbindungen. Die Wassermassen während der Regenzeit waschen Teile dieser Kohle aus den Böden, und über Flüsse gelangen diese ins Meer, wo sie die biogeochemischen Stoffkreisläufe für Jahrhunderte und Jahrtausende beeinflussen werden.

Der atlantische Regenwald erstreckte sich früher an der Ostküste des heutigen Brasiliens von 5 bis 28 Grad südlich des Äquators über eine Fläche von 1,3 Millionen Quadratkilometern. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren davon noch 95% intakt. Doch der wachsende Bedarf an Landwirtschaft führte zum Einsatz massiver Brandrodung, die erst 1973 endete und nur noch 15% der ursprünglichen Fläche zurückließ. Heutzutage gibt es nur noch 8% der ursprünglichen Fläche, also rund 100000 Quadratkilometer.

Es ist der Geist des zerstörten Waldes, den man heute in den Flüssen findet. In den Tropen werden Wälder in der Regel über die "Slash-and-Burn"-Praxis abgeholzt, große Stämme werden gezielt entnommen, der Rest wird einfach abgebrannt. Als Folge verbleiben große Mengen Holzkohle in den Böden zurück.

Schon 1843 machte der Künstler FÉLIX ÉMILE TAUNAY mit seinem Bild „Ansicht eines Urwaldes, der zu Holzkohle reduziert wird“ auf die Zerstörung des Regenwaldes aufmerksam. Öl auf Leinwand, 143 x 195 cm. Quelle: Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC. (registro n°832) Foto: Jaime Acioli. http://www.mnba.gov.br/

Schon 1843 machte der Künstler FÉLIX ÉMILE TAUNAY mit seinem Bild „Ansicht eines Urwaldes, der zu Holzkohle reduziert wird“ auf die Zerstörung des Regenwaldes aufmerksam. Öl auf Leinwand, 143 x 195 cm. Quelle: Museu Nacional de Belas Artes/IBRAM/MinC. (registro n°832) Foto: Jaime Acioli. http://www.mnba.gov.br/

Meeresforschung im Regenwald

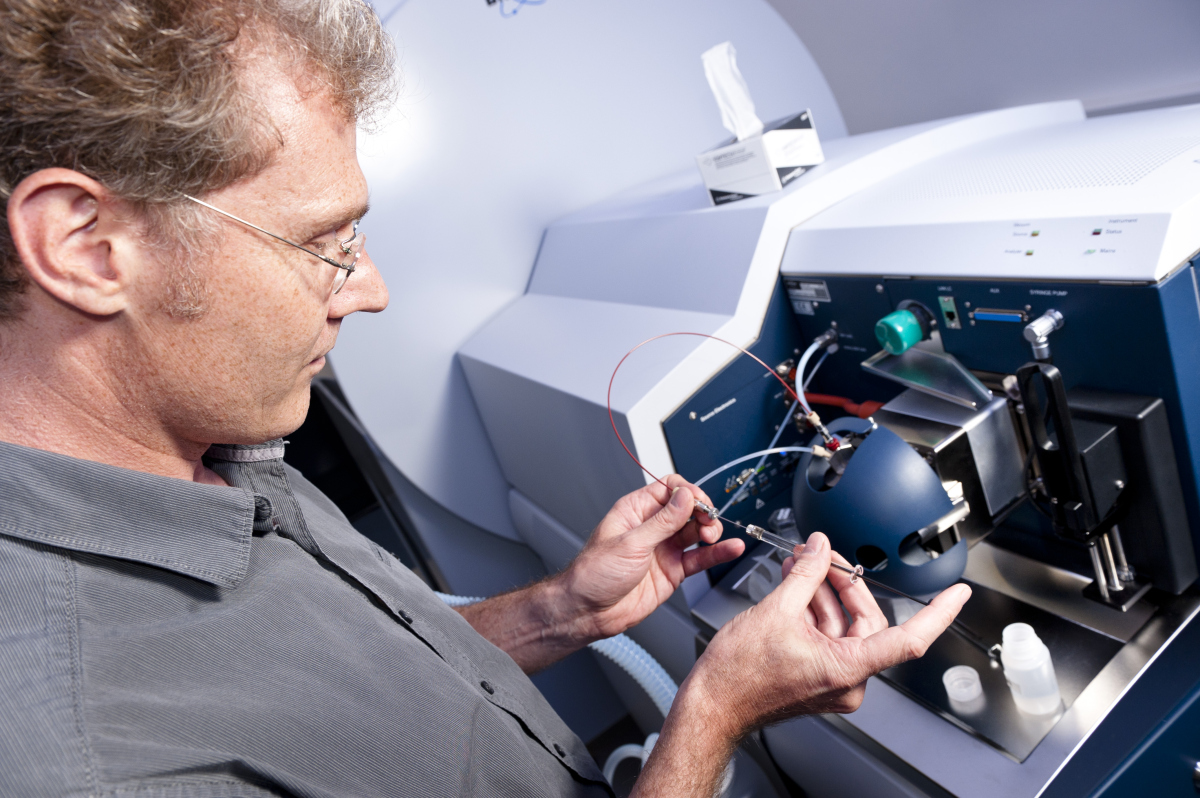

Dr. Thorsten Dittmar und seine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie verfügen über ein hochempfindliches Massenspektrometer, mit dessen Hilfe sie die komplexen Kohlenstoffverbindungen analysieren und verfolgen können (http://www.mpi-bremen.de/Spurensuche_im_Meer.html). Die Arbeitsgruppe ist an der Oldenburger Universität als Außenstelle des Max-Planck-Instituts etabliert und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Kohlenstoffkreislauf, insbesondere dem gelöstem organischem Material im Meer.

Dr. Dittmar erläutert, wie sie zum Thema Regenwald kamen: „Vor ein paar Jahren konnten wir im Meer die typischen Kohlenstoffverbindungen nachweisen, die bei der Verkohlung von Pflanzen, also der Produktion von Holzkohle entstehen. Wir vermuteten, dass eine der Quellen das Abbrennen von Zuckerrohrpflanzen und Waldbrände in Brasilien sein könnte. So kamen wir als Meeresforscher dazu, Forschung im Regenwald zu machen und Kontakt zu brasilianischen Kollegen aufzunehmen. Die hatten seit Jahren Boden- und Wasserproben um das Gebiet des Paraiba do Sul Flusses genommen.“

Die Forscher waren sehr überrascht, als sie die Bilanzen aufstellten. Es wurden erheblich mehr dieser Kohlenstoffverbindungen während der Regenperioden aus dem Boden gespült, als durch die jährliche Verbrennung nachgeliefert wurde. „Als wir unsere Messwerte aus den Proben der brasilianischen Kollegen über die Jahre mit den Niederschlagsmengen und dem Auftreten von Feuern in einer übersichtlichen Grafik darstellten, war der Zusammenhang klar. Diese Mengen Kohlenstoffs können nur aus den Zeiten der Brandrodung stammen.“

Diese Vermutung konnte dann durch weitere Experimente und Befunde bestätigt werden. Die Brandrodung im großen Stil endete 1973. Das jetzt praktizierte Abrennen der Zuckerrohrplantagen vor der Ernte liefert Verbrennungsrückstände von nur 190-740 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr, doch die Menge an Kohlenstoffverbindungen im Paraiba do Sul waren drei bis 16 Mal höher als die jährlich neu entstehenden Mengen. Hochgerechnet auf die gesamte Fläche des ehemaligen Regenwalds schätzen die Forscher, dass 50000 bis 70000 Tonnen jedes Jahr durch Flüsse abtransportiert werden und im Meer landen. Und im Labor konnten die Forscher aus den Bodenproben des früheren Regenwalds die höchsten Konzentrationen löslicher Kohlenstoffverbindungen herauswaschen. Es wurde immer offensichtlicher: Die Konzentrationen im Fluss konnten nicht von den heutigen Zuckerrohrplantagen stammen, da auch flussaufwärts hohe Konzentrationen nachgewiesen werden konnten, in Gebieten mit geringer Dichte an Zuckerrohrplantagen.

Dr. Thorsten Dittmar und seine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie verfügen über ein hochempfindliches Massenspektrometer, mit dessen Hilfe sie die komplexen Kohlenstoffverbindungen analysieren und verfolgen können (http://www.mpi-bremen.de/Spurensuche_im_Meer.html). Die Arbeitsgruppe ist an der Oldenburger Universität als Außenstelle des Max-Planck-Instituts etabliert und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Kohlenstoffkreislauf, insbesondere dem gelöstem organischem Material im Meer.

Dr. Dittmar erläutert, wie sie zum Thema Regenwald kamen: „Vor ein paar Jahren konnten wir im Meer die typischen Kohlenstoffverbindungen nachweisen, die bei der Verkohlung von Pflanzen, also der Produktion von Holzkohle entstehen. Wir vermuteten, dass eine der Quellen das Abbrennen von Zuckerrohrpflanzen und Waldbrände in Brasilien sein könnte. So kamen wir als Meeresforscher dazu, Forschung im Regenwald zu machen und Kontakt zu brasilianischen Kollegen aufzunehmen. Die hatten seit Jahren Boden- und Wasserproben um das Gebiet des Paraiba do Sul Flusses genommen.“

Die Forscher waren sehr überrascht, als sie die Bilanzen aufstellten. Es wurden erheblich mehr dieser Kohlenstoffverbindungen während der Regenperioden aus dem Boden gespült, als durch die jährliche Verbrennung nachgeliefert wurde. „Als wir unsere Messwerte aus den Proben der brasilianischen Kollegen über die Jahre mit den Niederschlagsmengen und dem Auftreten von Feuern in einer übersichtlichen Grafik darstellten, war der Zusammenhang klar. Diese Mengen Kohlenstoffs können nur aus den Zeiten der Brandrodung stammen.“

Diese Vermutung konnte dann durch weitere Experimente und Befunde bestätigt werden. Die Brandrodung im großen Stil endete 1973. Das jetzt praktizierte Abrennen der Zuckerrohrplantagen vor der Ernte liefert Verbrennungsrückstände von nur 190-740 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr, doch die Menge an Kohlenstoffverbindungen im Paraiba do Sul waren drei bis 16 Mal höher als die jährlich neu entstehenden Mengen. Hochgerechnet auf die gesamte Fläche des ehemaligen Regenwalds schätzen die Forscher, dass 50000 bis 70000 Tonnen jedes Jahr durch Flüsse abtransportiert werden und im Meer landen. Und im Labor konnten die Forscher aus den Bodenproben des früheren Regenwalds die höchsten Konzentrationen löslicher Kohlenstoffverbindungen herauswaschen. Es wurde immer offensichtlicher: Die Konzentrationen im Fluss konnten nicht von den heutigen Zuckerrohrplantagen stammen, da auch flussaufwärts hohe Konzentrationen nachgewiesen werden konnten, in Gebieten mit geringer Dichte an Zuckerrohrplantagen.

Dr. Thorsten Dittmar bei der Injektion einer Probe in das Massenspektrometer. Quelle: Bastian Ehl, MPG.

Ausblick

„Es gibt Überlegungen unter Wissenschaftlern, Holzkohle als langfristigen Kohlenstoffspeicher zu nutzen, um diesen Kohlenstoff aus dem globalen Kreislauf zu verbannen. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass dieses Verfahren kein nachhaltiges Konzept sein kann, denn dieser Kohlenstoff landet früher oder später im Meer und verändert dort das Ökosystem. Und wir wissen nichts über die Konsequenzen“, zieht Dr. Dittmar Bilanz. „Auch in gelöster Form ist Holzkohle in der Umwelt sehr stabil, denn es wird von Mikroorganismen kaum abgebaut und kann daher in allen Weltmeeren nachgewiesen werden, bis in die entlegensten Bereiche der Tiefsee. Unsere Studie legt nahe, dass diese stabile Form von Kohlenstoff in der Tiefsee durch menschliche Aktivität zunehmen wird, mit unbekannten Folgen auf marine Mikroorganismen und den globalen Kohlenstoffkreislauf.“

Manfred Schlösser

Rückfragen an

Dr. Thorsten Dittmar

Max-Planck-Forschungsgruppe Marine Geochemie

Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)

Carl-von-Ossietzky-Strasse 9-11

D-26129 Oldenburg

Tel.: 0441 798-3602

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Jutta Niggemann

Max-Planck-Forschungsgruppe Marine Geochemie

Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)

Carl-von-Ossietzky-Strasse 9-11

D-26129 Oldenburg

Tel.: 0441 798-3365

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Oder an die Pressesprecher

Dr. Manfred Schlösser

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

Celsiusstraße 1, D-28359 Bremen, Tel.: 0421 2028-704

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Rita Dunker

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

Celsiusstraße 1, D-28359 Bremen, Tel.: 0421 2028-856

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Originalartikel

Continuous flux of dissolved black carbon from a vanished tropical forest biome.

Thorsten Dittmar, Carlos Eduardo de Rezende, Marcus Manecki, Jutta Niggemann, Alvaro Ramon Coelho Ovalle, Aron Stubbins and Marcelo Correa Bernardes. Nature Geoscience, 2012. Advanced Online Publication.

DOI: 10.1038/ngeo1541

„Es gibt Überlegungen unter Wissenschaftlern, Holzkohle als langfristigen Kohlenstoffspeicher zu nutzen, um diesen Kohlenstoff aus dem globalen Kreislauf zu verbannen. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass dieses Verfahren kein nachhaltiges Konzept sein kann, denn dieser Kohlenstoff landet früher oder später im Meer und verändert dort das Ökosystem. Und wir wissen nichts über die Konsequenzen“, zieht Dr. Dittmar Bilanz. „Auch in gelöster Form ist Holzkohle in der Umwelt sehr stabil, denn es wird von Mikroorganismen kaum abgebaut und kann daher in allen Weltmeeren nachgewiesen werden, bis in die entlegensten Bereiche der Tiefsee. Unsere Studie legt nahe, dass diese stabile Form von Kohlenstoff in der Tiefsee durch menschliche Aktivität zunehmen wird, mit unbekannten Folgen auf marine Mikroorganismen und den globalen Kohlenstoffkreislauf.“

Manfred Schlösser

Rückfragen an

Dr. Thorsten Dittmar

Max-Planck-Forschungsgruppe Marine Geochemie

Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)

Carl-von-Ossietzky-Strasse 9-11

D-26129 Oldenburg

Tel.: 0441 798-3602

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Jutta Niggemann

Max-Planck-Forschungsgruppe Marine Geochemie

Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM)

Carl-von-Ossietzky-Strasse 9-11

D-26129 Oldenburg

Tel.: 0441 798-3365

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Oder an die Pressesprecher

Dr. Manfred Schlösser

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

Celsiusstraße 1, D-28359 Bremen, Tel.: 0421 2028-704

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Rita Dunker

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie

Celsiusstraße 1, D-28359 Bremen, Tel.: 0421 2028-856

E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Originalartikel

Continuous flux of dissolved black carbon from a vanished tropical forest biome.

Thorsten Dittmar, Carlos Eduardo de Rezende, Marcus Manecki, Jutta Niggemann, Alvaro Ramon Coelho Ovalle, Aron Stubbins and Marcelo Correa Bernardes. Nature Geoscience, 2012. Advanced Online Publication.

DOI: 10.1038/ngeo1541