Seitenpfad:

- Presse

- Pressemeldungen 2004

- Pionierprojekt Tiefseeboden: Leben in der tiefe...

Pionierprojekt Tiefseeboden: Leben in der tiefen Biosphäre

Im angesehenen Fachblatt Science berichtet jetzt eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern über ihre Ergebnisse von einer mikrobiologischen Expedition im Rahmen des internationalen Ocean Drilling Programs (ODP) zu den Küsten Perus im Frühjahr 2002 mit dem Forschungsbohrschiff "Joides Resolution". Nach genauer Analyse legen sie jetzt ihre überraschenden Befunde vor. Tief im Meeresboden entdeckten sie zahlreiche bisher unbekannte Bakterienarten und konnten die von ihnen gesteuerten Prozesse studieren.

Das Licht der Sonne ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Licht ermöglicht es den Pflanzen, mit Hilfe der Photosynthese Energie zu speichern, die die Grundlage für alle höheren Lebensformen darstellt. Die Grenzen des Lebens auszuloten ist für Wissenschaftler von besonderem Interesse. Fündig wurden sie an vielen Stellen. Ob in heißen Quellen oder in der Kälte der arktischen Gewässer, die Natur schafft es immer wieder, auch diese extremen Standorte mit Leben zu besiedeln. Es gab bisher nur Schätzungen, wie weit es die Lebewesen in die Tiefen des Meeresbodens geschafft haben.

Dort wo kein Licht ist, müssen andere Quellen in Form von chemischen Verbindungen als Energiequelle dienen. Aus früheren Expeditionen mit der "Joides Resolution" hatte man Hinweise, dass es in den Tiefen der Erde Spuren von Leben gibt. Unbekannt war aber, welchen Anteil daran Organismen mit einem aktiven Stoffwechsel stellen oder ob es sich bei den Spuren hauptsächlich nur um fossile Überreste längst abgestorbener Mikroben bzw. um stabile Dauerformen (Sporen) handelt. Um genau diese Frage zu lösen, ging im Frühjahr 2002 eine internationale Gruppe von Geochemikern und Biologen (davon viele Deutsche) im Hafen von San Diego, Kalifornien, an Bord der "Joides Resolution". Ziel war der Kontinentalhang vor Peru und der östliche Teil des Pazifiks um die Galapagos Inseln. Auf dem Fahrtabschnitt 201 teilten sich die beiden Fahrtleiter Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen aus dem Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie und Prof. Dr. Steven D´Hondt von der University of Rhode Island, USA, die Verantwortung für dieses Pionierprojekt.

Das Licht der Sonne ist die Quelle allen Lebens auf der Erde. Licht ermöglicht es den Pflanzen, mit Hilfe der Photosynthese Energie zu speichern, die die Grundlage für alle höheren Lebensformen darstellt. Die Grenzen des Lebens auszuloten ist für Wissenschaftler von besonderem Interesse. Fündig wurden sie an vielen Stellen. Ob in heißen Quellen oder in der Kälte der arktischen Gewässer, die Natur schafft es immer wieder, auch diese extremen Standorte mit Leben zu besiedeln. Es gab bisher nur Schätzungen, wie weit es die Lebewesen in die Tiefen des Meeresbodens geschafft haben.

Dort wo kein Licht ist, müssen andere Quellen in Form von chemischen Verbindungen als Energiequelle dienen. Aus früheren Expeditionen mit der "Joides Resolution" hatte man Hinweise, dass es in den Tiefen der Erde Spuren von Leben gibt. Unbekannt war aber, welchen Anteil daran Organismen mit einem aktiven Stoffwechsel stellen oder ob es sich bei den Spuren hauptsächlich nur um fossile Überreste längst abgestorbener Mikroben bzw. um stabile Dauerformen (Sporen) handelt. Um genau diese Frage zu lösen, ging im Frühjahr 2002 eine internationale Gruppe von Geochemikern und Biologen (davon viele Deutsche) im Hafen von San Diego, Kalifornien, an Bord der "Joides Resolution". Ziel war der Kontinentalhang vor Peru und der östliche Teil des Pazifiks um die Galapagos Inseln. Auf dem Fahrtabschnitt 201 teilten sich die beiden Fahrtleiter Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen aus dem Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie und Prof. Dr. Steven D´Hondt von der University of Rhode Island, USA, die Verantwortung für dieses Pionierprojekt.

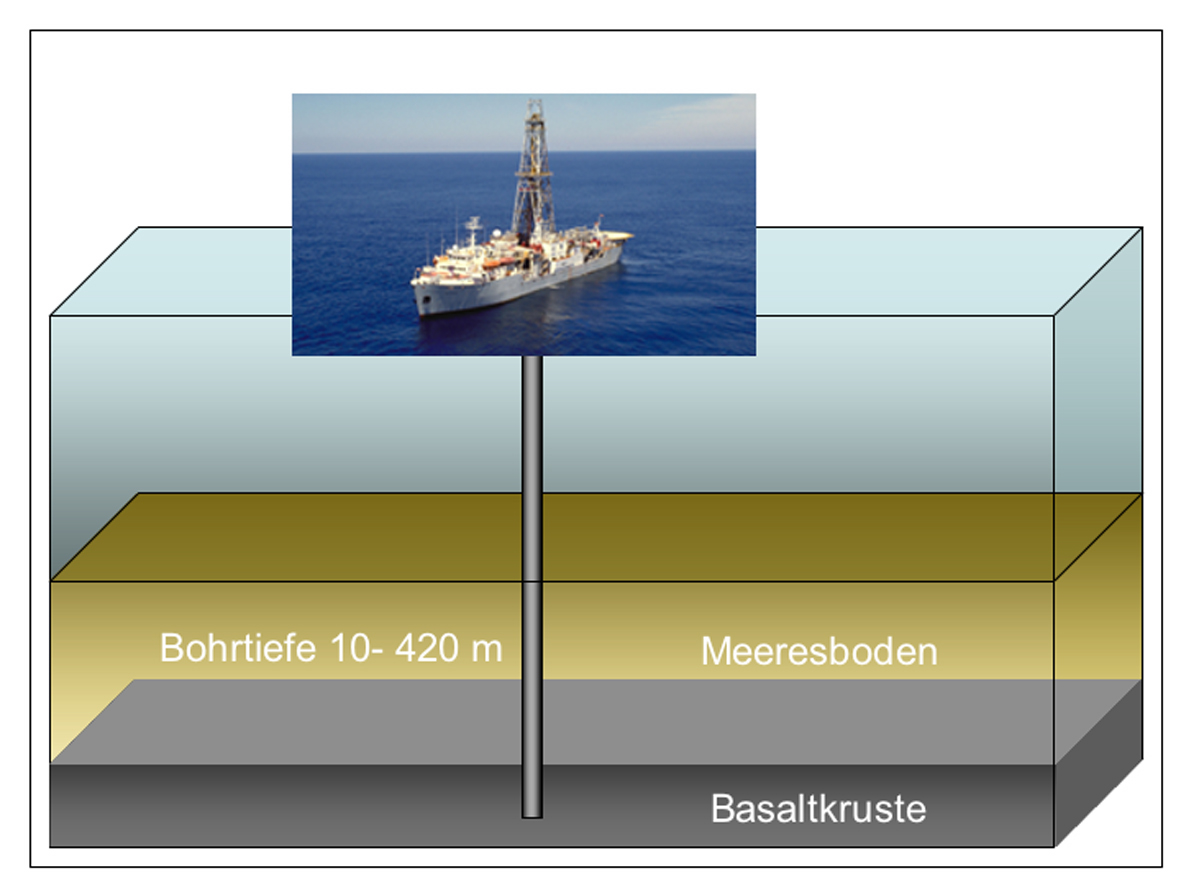

Das Forschungsschiff "Joides Resolution" gehört seit mehr als 20 Jahren zum Internationalen Tiefseebohrprogramm (Ocean Drilling Project (ODP)/ Integrated Ocean Drilling Project (IODP, www.iodp.org)/ und ist für geologische Untersuchungen und Bohrungen besonders ausgerüstet. Im Rahmen der Expedition 201 gingen die Bohrer bei Wassertiefen von 100 bis 5000 m bis zu 420 m in den Meeresboden bis zur Basaltkruste. " Der strukturelle Aufbau ist fast so wie es aus dem Wattboden bekannt ist, nur sind die Zonen hundertfach ausgedehnter und die Prozesse laufen tausend Mal langsamer ab", meint Prof. Dr. Jørgensen.(Copyright ODP Program , www.iodp.org).

Mit dem Spezialbohrgestänge der "Joides Resolution" bohrten die Forscher Löcher in den Meeresboden und untersuchten dann den Inhalt Schicht für Schicht. Was auf den ersten Blick einer Standard-Bohrtechnik gleichkommt, steckt voller Tücken. Um bei den Proben sicher zu sein, dass keine Bakterien von oberen Schichten oder aus dem Meerwasser bei der Bohrung unbemerkt in die Proben kommen, haben die Forscher ein doppelt abgesichertes Analyseverfahren entwickelt. Mit einer Kombination von zwei leicht nachzuweisenden Indikatorstoffen konnten sie dieses Problem in den Griff kriegen. Nur Bohrkerne, bei denen beide Indikatorsubstanzen nicht nachweisbar waren, kamen in die Wertung.

Jetzt liegen die ersten Auswertungen vor.

In allen Bohrkernen aus bis zu 420 Meter Tiefe, also in bis zu 35 Millionen Jahre alten Ablagerungen, fanden die Forscher Spuren von Leben. Unter dem Mikroskop konnten sie in allen Schichten intakte Zellen zählen. Je nach Tiefe fanden sie deutliche Veränderungen in den Konzentrationen einer Reihe von chemischen Verbindungen und Elementen. Mit diesen Tiefenprofilen konnten die Forscher genau berechnen, welche Prozesse dort ablaufen. Man vermutete zunächst, dass eine bisher unbekannte versteckte Nahrungsquelle wie Wasserstoff genug Energie für die Lebensprozesse zur Verfügung stellt. Jetzt stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist und dass ausreichend Nahrung in Form von Kohlenstoffverbindungen vorhanden ist, auch in den 35 Millionen Jahre alten Schichten. Dieses organische Material stammt von vor Urzeiten abgestorbenen Lebewesen und ist der schwer verdauliche Rest, den Mikroorganismen nicht zersetzen konnten. Weil diese Stoffe so schwer verdaulich sind, müssen die Lebensprozesse in dieser tiefen Biosphäre extrem langsam ablaufen. In der Arbeitsgruppe Paläomikrobiologie des Oldenburger Instituts für Chemie und Biologie des Meeres gelang es, aus den Proben mehr als 170 Reinkulturen zu isolieren. Sie fanden mindestens 14 verschiedene Arten, darunter mehrere bisher unbekannte. Damit war der Beweis erbracht, dass es sich bei den Zellen um aktive Lebensformen handelt.

Für Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen, den deutschen Leiter des Projekts, stellen sich jetzt neue Fragen. Wie hängt diese tiefe Biosphäre mit ihren extrem langsamen Prozessen mit der oberen Biosphäre zusammen? Wie ist der Lebensraum strukturiert? "Die Antwort auf diese Fragen kann uns helfen zu verstehen, wie das Leben auf der Erde entstanden ist und wie ähnliche Prozesse auf anderen Welten ablaufen könnten", fasst Jørgensen zusammen. Unterstützung für die deutsche Beteiligung an diesem ehrgeizigen Projekt kommt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Manfred Schlösser

In allen Bohrkernen aus bis zu 420 Meter Tiefe, also in bis zu 35 Millionen Jahre alten Ablagerungen, fanden die Forscher Spuren von Leben. Unter dem Mikroskop konnten sie in allen Schichten intakte Zellen zählen. Je nach Tiefe fanden sie deutliche Veränderungen in den Konzentrationen einer Reihe von chemischen Verbindungen und Elementen. Mit diesen Tiefenprofilen konnten die Forscher genau berechnen, welche Prozesse dort ablaufen. Man vermutete zunächst, dass eine bisher unbekannte versteckte Nahrungsquelle wie Wasserstoff genug Energie für die Lebensprozesse zur Verfügung stellt. Jetzt stellt sich heraus, dass dies nicht der Fall ist und dass ausreichend Nahrung in Form von Kohlenstoffverbindungen vorhanden ist, auch in den 35 Millionen Jahre alten Schichten. Dieses organische Material stammt von vor Urzeiten abgestorbenen Lebewesen und ist der schwer verdauliche Rest, den Mikroorganismen nicht zersetzen konnten. Weil diese Stoffe so schwer verdaulich sind, müssen die Lebensprozesse in dieser tiefen Biosphäre extrem langsam ablaufen. In der Arbeitsgruppe Paläomikrobiologie des Oldenburger Instituts für Chemie und Biologie des Meeres gelang es, aus den Proben mehr als 170 Reinkulturen zu isolieren. Sie fanden mindestens 14 verschiedene Arten, darunter mehrere bisher unbekannte. Damit war der Beweis erbracht, dass es sich bei den Zellen um aktive Lebensformen handelt.

Für Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen, den deutschen Leiter des Projekts, stellen sich jetzt neue Fragen. Wie hängt diese tiefe Biosphäre mit ihren extrem langsamen Prozessen mit der oberen Biosphäre zusammen? Wie ist der Lebensraum strukturiert? "Die Antwort auf diese Fragen kann uns helfen zu verstehen, wie das Leben auf der Erde entstanden ist und wie ähnliche Prozesse auf anderen Welten ablaufen könnten", fasst Jørgensen zusammen. Unterstützung für die deutsche Beteiligung an diesem ehrgeizigen Projekt kommt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

Manfred Schlösser

Titel der Originalarbeit:

Distributions of microbial activities in deep subseafloor sediments

Steven D’Hondt, Bo Barker Jørgensen, D. Jay Miller, et al.

Science, Bd. 306, 24.12.2004

Ansprechpartner

Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen (MPI), 0421-2028602, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Prof. Dr. Heribert Cypionka, (ICBM), 0441-798 5360, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Timothy Ferdelman (MPI), 0421-2028-651, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Prof. Dr. Kai-Uwe Hinrichs, (Uni Bremen), 0421-218-8640, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Axel Schippers (BGR), 0511-643-3103, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Pressesprecher des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie

Dr. Manfred Schlösser

Tel.: 0421-2028-704, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Beteiligte Institutionen:

BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Stilleweg 2, 30655 Hannover, www.bgr.de

ICBM : Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM), Universität Oldenburg D-26111 Oldenburg www.icbm.de/pmbio

MPI: Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Celsiusstr. 1, 28359 Bremen, 0421-2028-50, www.mpi-bremen.de

RCOM: DFG-Forschungszentrum Ozeanränder, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, www.rcom-bremen.de

Weiteres Fotomaterial hier http://www-odp.tamu.edu/public/life/leg201.html

Distributions of microbial activities in deep subseafloor sediments

Steven D’Hondt, Bo Barker Jørgensen, D. Jay Miller, et al.

Science, Bd. 306, 24.12.2004

Ansprechpartner

Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen (MPI), 0421-2028602, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Prof. Dr. Heribert Cypionka, (ICBM), 0441-798 5360, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Timothy Ferdelman (MPI), 0421-2028-651, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Prof. Dr. Kai-Uwe Hinrichs, (Uni Bremen), 0421-218-8640, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Dr. Axel Schippers (BGR), 0511-643-3103, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Pressesprecher des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie

Dr. Manfred Schlösser

Tel.: 0421-2028-704, [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Beteiligte Institutionen:

BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Stilleweg 2, 30655 Hannover, www.bgr.de

ICBM : Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM), Universität Oldenburg D-26111 Oldenburg www.icbm.de/pmbio

MPI: Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, Celsiusstr. 1, 28359 Bremen, 0421-2028-50, www.mpi-bremen.de

RCOM: DFG-Forschungszentrum Ozeanränder, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen, www.rcom-bremen.de

Weiteres Fotomaterial hier http://www-odp.tamu.edu/public/life/leg201.html