- Presse

- Pressemeldungen 2022

- Räuberische Bakterien

Räuberische Bakterien

Den meisten Menschen sind Mikroben eher als Krankmacher und nicht als Opfer von Infektionen bekannt. Doch tatsächlich können auch sie Opfer von Bakterien werden, die sie krank machen und sogar fressen. Ein solches räuberisches Bakterium beschreibt nun der Bremer Forscher Jens Harder mit seinem Team vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie.

Der Täter: Lange undercover

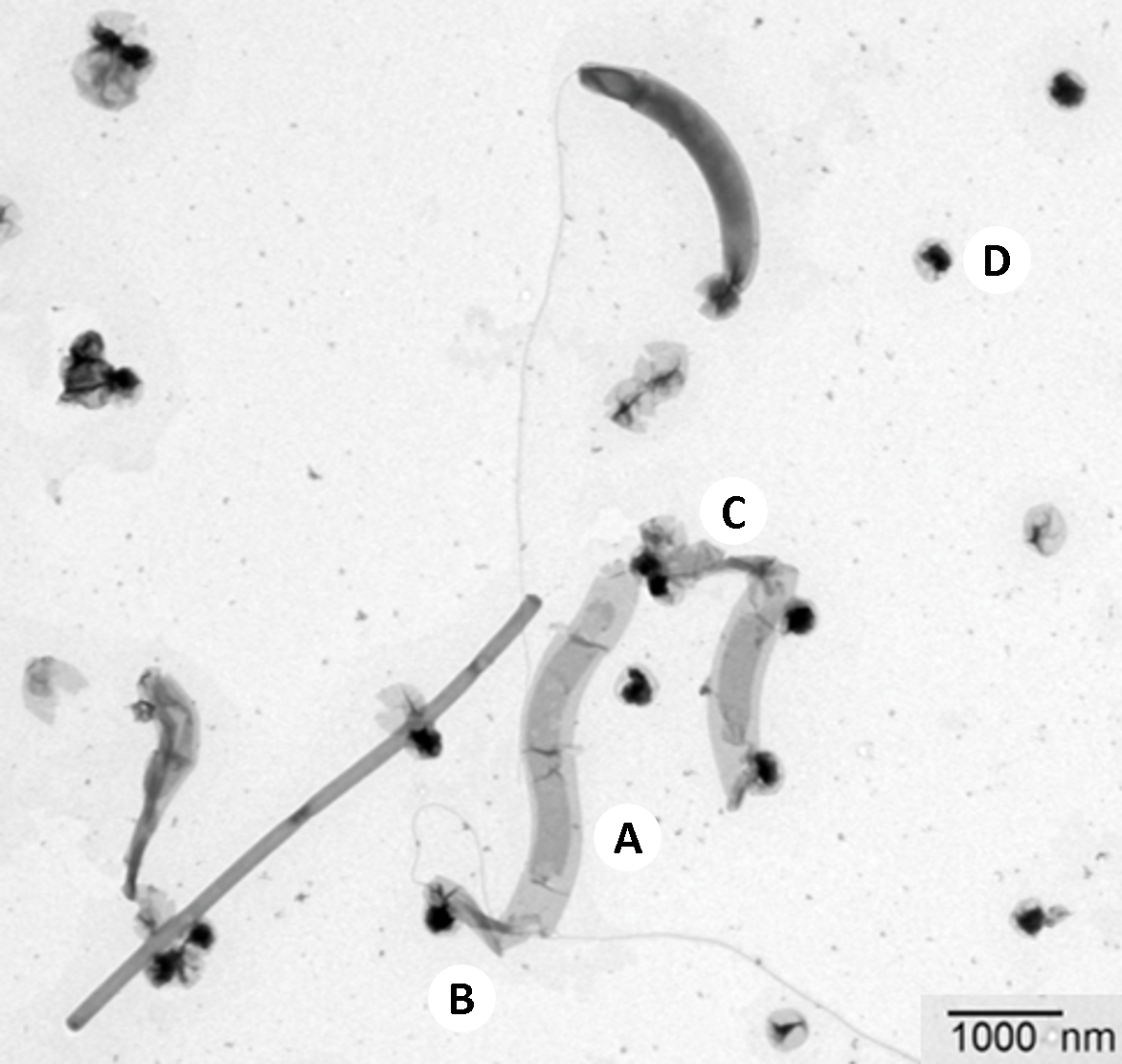

Seit über zwanzig Jahren leben die räuberischen Bakterien schon weitgehend unbemerkt im Labor von Jens Harder am Bremer Max-Planck-Institut in einer sogenannten Anreicherungskultur. Sie leben davon, Limonen – den Duftstoff von Orangen – zu Methan umzuwandeln. Die Bakterien stammen ursprünglich aus dem Faulturm der Kläranlage in Osterholz-Scharmbeck. „Wir haben die neue Mikrobe Velamenicoccus archaeovorus genannt”, so Harder. „Es handelt sich dabei um ein Ultramikrobakterium – also einen besonders winzigen Vertreter aus der Welt der Mikroben, der nur 200 bis 300 Nanometer groß und damit im normalen Mikroskop unsichtbar ist.“ Zum Vergleich: Ein Mensch ist fast zwei Milliarden Nanometer groß. Ein paar Geheimnisse dieser winzigen Bakterien konnten nun gelüftet werden.

Das Opfer: Wichtig für die Biogasherstellung

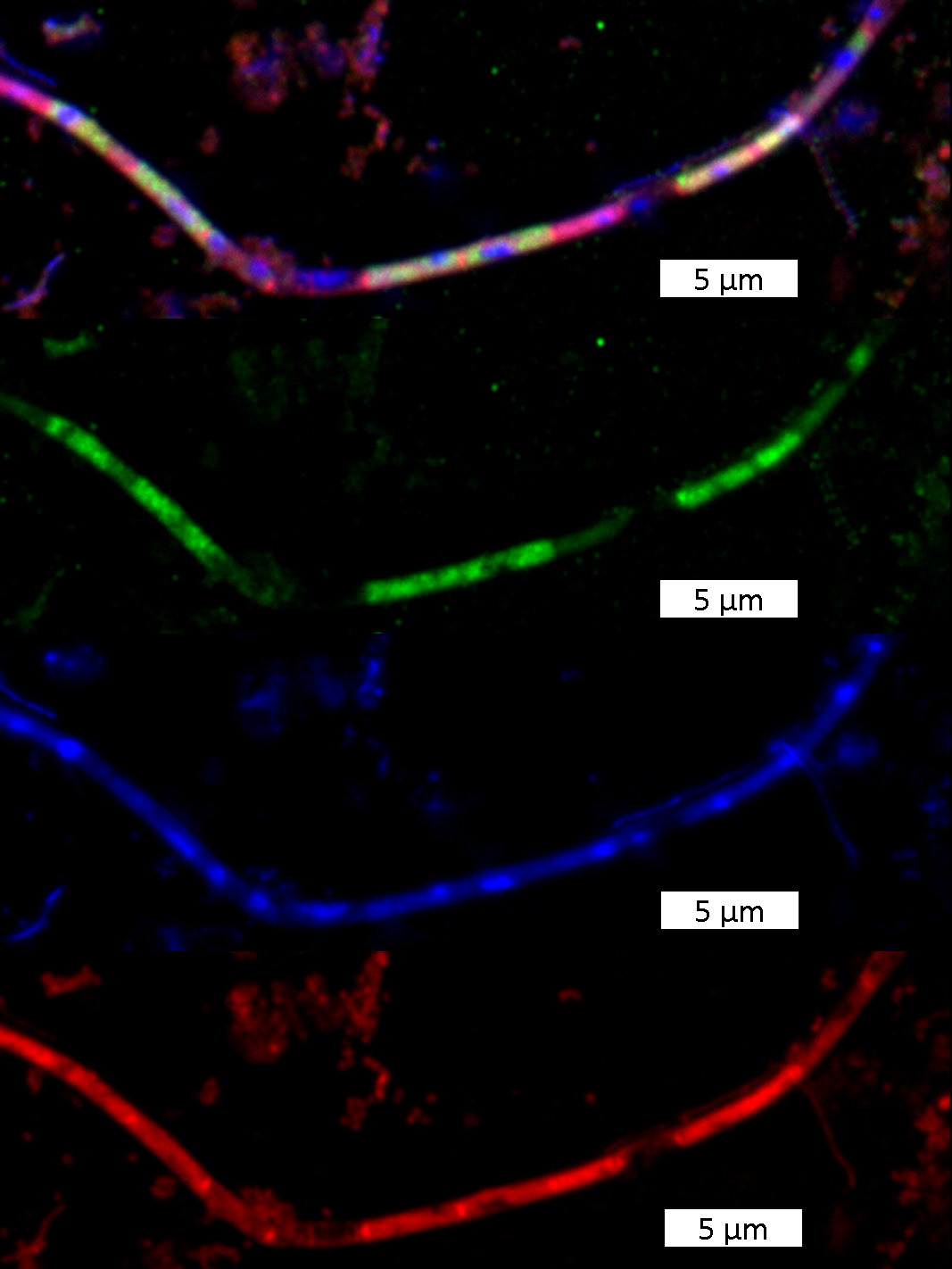

Auch die zweite Hauptperson dieser Geschichte, das Opfer, finden wir in Kläranlagen: Methanosaeta, eine der häufigsten Mikroben der Welt, spielt dort eine entscheidende Rolle. Diese Archaee ist in Kläranlagen hauptsächlich für die Biogasherstellung verantwortlich. Zellen von Methanosaeta leben aneinandergereiht in einem schützenden Schlauch, einem Filament. Harder und sein Team konnten nun in Untersuchungen mit besonderen Farbstoffen und einem Spezialmikroskop nachweisen, dass einzelne Zellen in den Methanosaeta-Filamenten krank oder tot waren. Sie waren erschlafft und enthielten weder ribosomale Nukleinsäuren noch Erbgut – typische Bestandteile lebender Mikrobenzellen. Die Zellen waren vermutlich den Ultramikrobakterien zum Opfer gefallen: „Die Krankheitsverursacher sind aller Wahrscheinlichkeit nach anhaftende Bakterien, und diese anhaftenden Bakterien sind Velamenicoccus archaeovorus-Zellen“, erklärt Harder.

Die Tatwaffe? Ein riesiges Eiweiß

„Velamenicoccus archaeovorus ist keine Unbekannte“, so Harder weiter. „Wir kennen Teile des Erbguts aus tiefen Sedimenten und anderen sauerstofffreien Lebensräumen. Was sie da tut, war aber bislang nicht bekannt.“ Nun konnten die Forschenden des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie das Erbgut dieses Ultramikrobakteriums entschlüsseln und seine Eiweiße identifizieren und dadurch einige Geheimnisse des winzigen Räubers lüften. Besonders bemerkenswert ist ein auffallend großes Gen. „Während Proteine, wie wir die Eiweiße wissenschaftlich nennen, durchschnittlich aus 333 Aminosäuren bestehen, kodiert dieses Gen ein Protein mit 39678 Aminosäuren“, erklärt Harder. Damit wäre es eines der größten bekannten Proteine. Es wird in die Zellwand eingebaut und enthält auf seiner Oberfläche Proteinbereiche mit Enzymfunktionen, die ihm die Auflösung von Zellen ermöglichen. Hier liegt also vermutlich das tödliche Geheimnis von Velamenicoccus.

Ökologisch bedeutsam in tiefen Sedimenten?

Die Erkenntnis, dass wir es hier mit einem so „gefährlichen“ Bakterium zu tun haben, erlaubt auch einen neuen Blick auf eine ökologische Frage: Sedimente stecken voller Mikroorganismen, aber ihre Zahl nimmt mit zunehmender Tiefe ab. Je tiefer man kommt, desto weniger Zellen findet man. Bislang vermutete man, dass fortschreitendes Absterben von Zellen die Ursache ist. Nun eröffnet sich eine andere Möglichkeit: Mikroorganismen nutzen andere Mikroorganismen als Nahrungsquelle, und weil das nicht besonders effizient ist, geht das organische Material zusehends als Kohlendioxid und Methan verloren. „Ultramikrobakterien spielen demnach in Sedimenten eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung und Wiederverwertung von Biomasse und bewirken insgesamt eine Verringerung der Biomasse mit der Tiefe“, schließt Harder.

Übrigens: Velamenicoccus archaeovorus, die archaeenfressende Mikrobe, gehört zum Stamm der Omnitrophica – auf Deutsch der Allesfresser. Die Erkenntnis, dass sie als Räuber leben, zeigt jetzt erstmals, dass diese Bezeichnung wirklich zutreffend ist.

Originalveröffentlichung

Jana Kizina, Sebastian F. A. Jordan, Gerrit Alexander Martens, Almud Lonsing, Christina Probian, Androniki Kolovou, Rachel Santarella-Mellwig, Erhard Rhiel, Sten Littmann, Stephanie Markert, Kurt Stüber, Michael Richter, Thomas Schweder & Jens Harder (2022): Methanosaeta and Candidatus Velamenicoccus archaeovorus. Applied and Environmental Microbiology (online vorab 21.03.2022).

DOI: 10.1128/aem.02407-21

Beteiligte Institutionen

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen, Deutschland

Electron Microscopy Core Facility, EMBL Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

Institut für Chemie und Biologie des Meeres, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Deutschland

Abteilung für Pharmazeutische Biotechnologie, Institut für Pharmazie, Universität Greifswald, Deutschland

Max Planck Genome centre Cologne, Köln, Deutschland

Noch Fragen?

Projektleiter

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

2125 |

|

Telefon: |

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |