- Presse

- Pressemeldungen 2021

- Symbionten ohne Grenzen

Symbionten ohne Grenzen: Bakterielle Untermieter bereisen die Welt

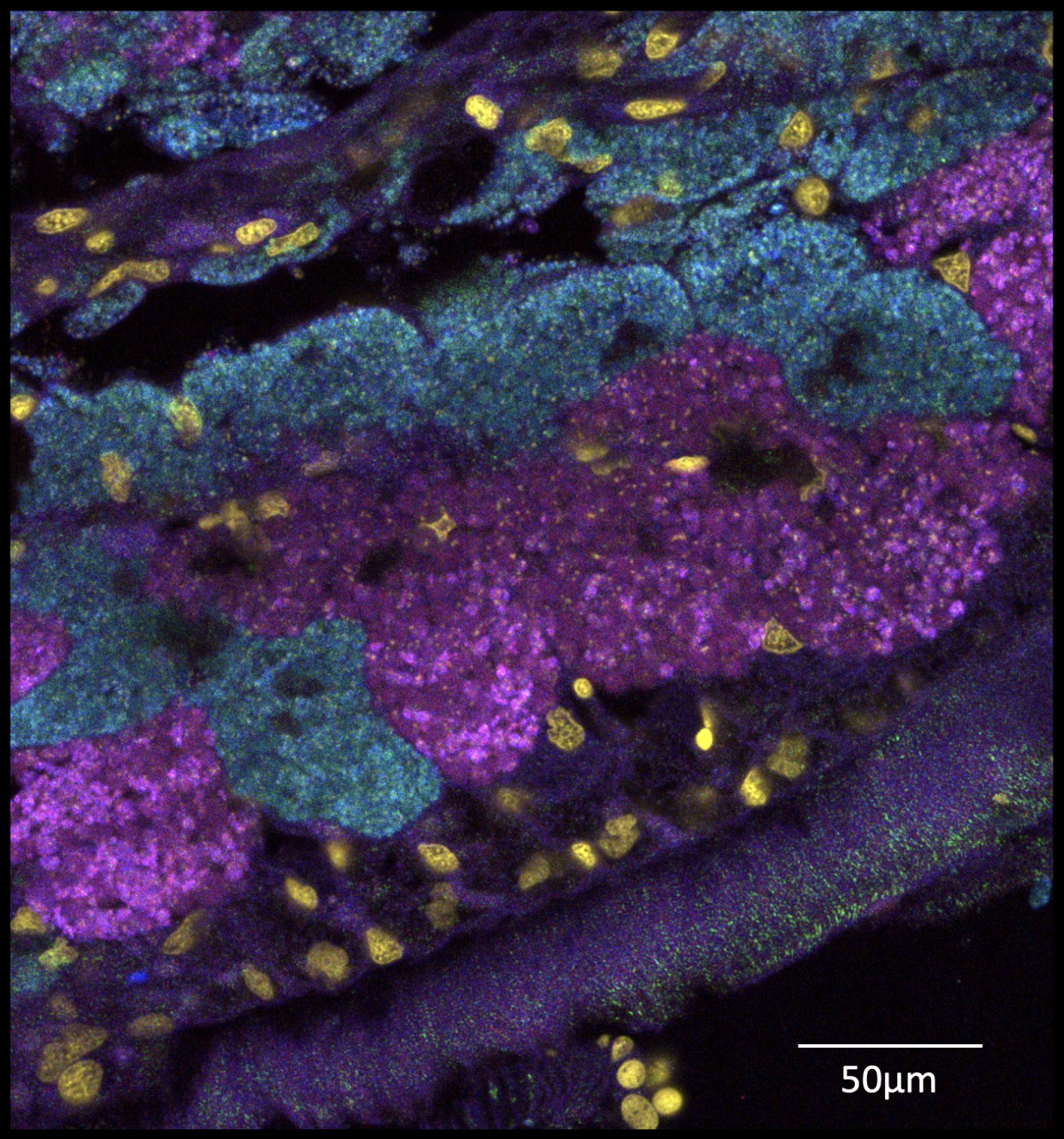

Die Familie der Mondmuscheln (Lucinidae) umfasst etwa 500 lebende Arten. Fossilien zeigen, dass diese Muscheln mindestens 400 Millionen Jahre alt sind. Sie leben in vielen verschiedenen Lebensräumen, von malerischen Stränden bis hinab in die Tiefsee, fern des Sonnenlichts. Dass sie an so unterschiedlichen Orten leben können, liegt an ihren winzigen “Komplizen”: schwefeloxidierende symbiotische Bakterien, die den typisch nach faulen Eiern stinkenden Schwefelwasserstoff als Energiequelle für die Primärproduktion nutzen. Sie machen das ähnlich der Photosynthese, sind aber unabhängig vom Sonnenlicht und erzeugen so genug Zucker, um sowohl sich selbst als auch die Mondmuscheln zu ernähren.

Partner finden, aus nah und fern

Es ist eine Frage von Leben und Tod für die Mondmuscheln: Die Suche nach einem geeigneten Partner in ihrem Lebensraum. Sie müssen ihre bakteriellen Untermieter schon in einem sehr frühen Lebensstadium aufnehmen, wenn sie sich nach ihrem Larvenstadium im Meeresboden niederlassen. Ab dann sind sie zur Ernährung auf die bakteriellen Symbionten angewiesen. Das Problem: Bakterien sind winzig und die Ozeane sind voll mit Unmengen möglicher Kandidaten. Man würde erwarten, dass Tiere, die so stark darauf angewiesen sind, sich ihre Partner unter den “einheimischen” Bakterien suchen. Denn diese Mikroben funktionieren vermutlich am besten unter den jeweiligen Bedingungen vor Ort. Eine neue Studie, die mit metagenomischen Analysen die symbiotischen Bakterien in Mondmuscheln unter die Lupe nimmt, zeigt nun, dass dies nicht immer der Fall ist: Einige bakterielle Symbionten reisen um die Welt und sind wahre Kosmopoliten.

Weltweit verbreitete Symbionten

“Mit Hilfe modernster Methoden der DNA-Sequenzierung und der Genom-Zusammensetzung (genome assembling) haben wir festgestellt, dass in acht verschiedenen Mondmuschelarten eine einzige Art symbiotischer Bakterien vorherrschend war – und diese Muscheln lebten verstreut über alle drei Weltmeere quer durch die Tropen beider Erdhalbkugeln”, berichtet Laetitia Wilkins vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen, die gemeinsam mit Jay Osvatic von der Universität Wien Erstautorin der Studie ist. “Diese Symbionten sind praktisch überall.” Kein anderer bekannter Symbiont ist so erfolgreich darin, sich zu verbreiten und mit Mondmuscheln zu verpartnern, berichten die Forschenden. Sie gaben ihm den Namen Candidatus Thiodiazotropha taylori – “um die Weisheit von John Taylor vom Natural History Museum in London zu würdigen, der 25 Jahre seines Lebens dem Studium der Biologie und Taxonomie der Mondmuscheln gewidmet hat”, erklärt Osvatic.

"Dieses überraschende Ergebnis stellt das bisherige Konzept in Frage, wonach Symbionten aus dem lokalen Umfeld stammen. Augenscheinlich sind die Mondmuschel-Symbionten viel mobiler”, so Osvatic weiter. Die bemerkenswerte Flexibilität in dieser Partnerschaft ist sowohl für den Wirt als auch für die Symbionten von Vorteil: Sie erhöht die Wahrscheinlichkeit, in verschiedenen Lebensräumen weltweit einen passenden Partner zu finden. Bislang konzentrierte sich die Mondmuschelforschung vor allem auf leicht zugängliche Lebensräume. Nun präsentiert das Team um Wilkins und Osvatic erstmals einen breiten und globalen Datensatz, der diese neue Entdeckung und sicher auch noch weitere ermöglicht und an dem die Verbindungen zwischen weit entfernten Lebensräumen untersucht werden können.

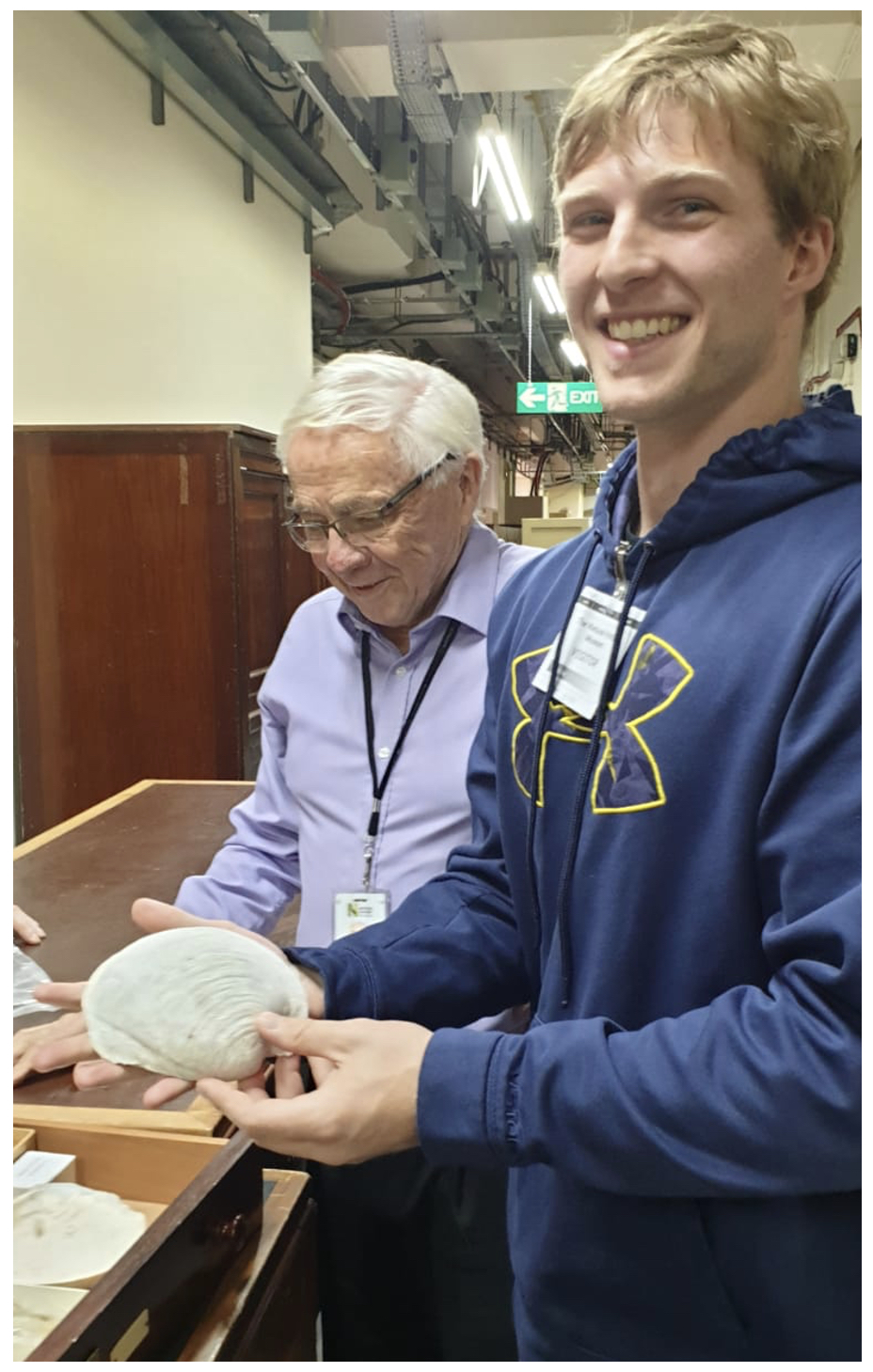

Teamwork in der Forschung auf der Suche nach Teamwork in der Natur

Um die enge Zusammenarbeit zwischen Bakterien und Mondmuscheln zu erforschen, bedurfte es auch einer engen und weltweiten Zusammenarbeit zahlreicher Forschender. “Unsere Kolleginnen und Kollegen (und jetzt Freundinnen und Freunde) auf der ganzen Welt haben uns Zugang zu einer noch nie untersuchten Vielfalt an Mondmuscheln verschafft, sowohl direkt aus der Natur als auch aus Museen”, sagt Benedict Yuen von der Universität Wien, Mitautor der Veröffentlichung. “Durch John Taylor erhielten wir Zugang zu einer großen Vielfalt an Proben im Natural History Museum in London. Weitere Proben wurden auch persönlich von unserem Team und unseren Mitarbeitenden Matthieu Leray in Panama, Yolanda Camacho in Costa Rica, Olivier Gros in Guadeloupe und Jan A. van Gils in Mauretanien gesammelt.”

Außerdem entdeckt: Zwei neue Arten in trauter Zweisamkeit

Darüber hinaus führte die umfangreiche Datensammlung von Wilkins, Osvatic und ihrem Team zur Entdeckung und Beschreibung von zwei neuen Mondmuschel-Symbionten. Benannt wurden die beiden nach Miriam Weber und Christian Lott, beide ehemalige Forschenden des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie. Diese Symbionten – jetzt bekannt als Thiodioazotropha weberae und lotti – stammen aus der Muschelart Loripes orbiculatus auf der italienischen Insel Elba, wo sie einträchtig in den Kiemen desselben Wirts koexistieren. “Bevor genomische Analysen eingesetzt wurden, nahm man an, dass jede Muschel nur eine Art von Symbionten beherbergt”, erklärt Wilkins. “Viele Muscheln auf Elba beheimaten jedoch zwei Symbiontenarten. Miriam und Christian entdeckten diese Muschelpopulation in der Bucht von Fetovaia und sie haben uns ermöglicht, einen sehr aussagekräftigen Datensatz zu dieser Symbiose zu erstellen.”

Als nächstes wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, wie die Symbionten reisen. “Sie verlassen ihre sichere Muschelheimat, um den Globus zu überqueren”, sagt Mitautorin Jillian Petersen von der Universität Wien. “Sowohl nützliche Symbionten wie Candidatus T. taylori als auch Krankheitserreger können sich in der Umwelt ausbreiten, aber wir wissen normalerweise nicht, wie.”

Originalveröffentlichung

† geteilte Erstautorenschaft

* geteilte Letztautorenschaft

Beteiligte Institutionen

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Deutschland

Universität Wien, Österreich

University of California, Davis, USA

Smithsonian Tropical Research Institute, Republik Panamá

Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Université des Antilles, Guadeloupe

Royal Netherlands Institute for Sea Research, Niederlande

Rückfragen bitte an:

Max-Planck Forschungsgruppenleiterin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

2506 |

|

Telefon: |

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |