- Presse

- Pressemeldungen 2020

- Wenn methanfressende Mikroben Ammoniak essen

Wenn methanfressende Mikroben Ammoniak essen

Einige Mikroorganismen, die so genannten Methanotrophen, leben davon, dass sie Methan (CH4) zu Kohlendioxid (CO2) umwandeln. Ammoniak (NH3) hat fast die gleiche Struktur wie Methan. So kommt es, dass die Methanotrophen auch Ammoniak verstoffwechseln. Dabei entsteht Nitrit. Dieser Prozess wurde in Zellkulturen im Labor beobachtet, den zugrundeliegenden biochemischen Mechanismus verstand man bisher aber nicht. Boran Kartal, Leiter der Gruppe Mikrobielle Physiologie am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen und eine Gruppe von Forschenden der Radboud Universität in Nijmegen, Niederlande, beschreiben nun ein spannendes, bislang fehlendes Bindeglied in diesem Prozess: die Produktion von Stickstoffmonoxid (NO).

Stickstoffmonoxid ist ein sehr reaktives und giftiges Molekül, das eine faszinierende und vielseitige Rolle in der Biologie und Atmosphärenchemie spielt. Es ist ein Signalmolekül zur Informationsübertragung beispielsweise im menschlichen Körper, ein Vorläufer des starken Treibhausgases Stickoxid (N2O), schadet der Ozonschicht und ist ein wichtiges Zwischenprodukt im globalen Stickstoffkreislauf. Nun zeigt sich, dass NO auch der Schlüssel für das Überleben der Methanotrophen ist, die es in der Umwelt mit Ammoniak zu tun kriegen – was mit zunehmendem Düngemitteleintrag in die Natur mehr und mehr der Fall ist. Wenn die Methanotrophen Ammoniak mitnutzen, produzieren sie zunächst Hydroxylamin. Hydroxylamin aber hemmt andere wichtige Stoffwechselprozesse, was zum Zelltod führt. Daher müssen die Methanotrophen das Hydroxylamin so schnell wie möglich wieder loswerden. „Für die methanfressenden Mikroben ist es also eine Frage von Leben oder Tod, ein Enzym zu besitzen, das das Hydroxylamin umwandelt“, so Kartal.

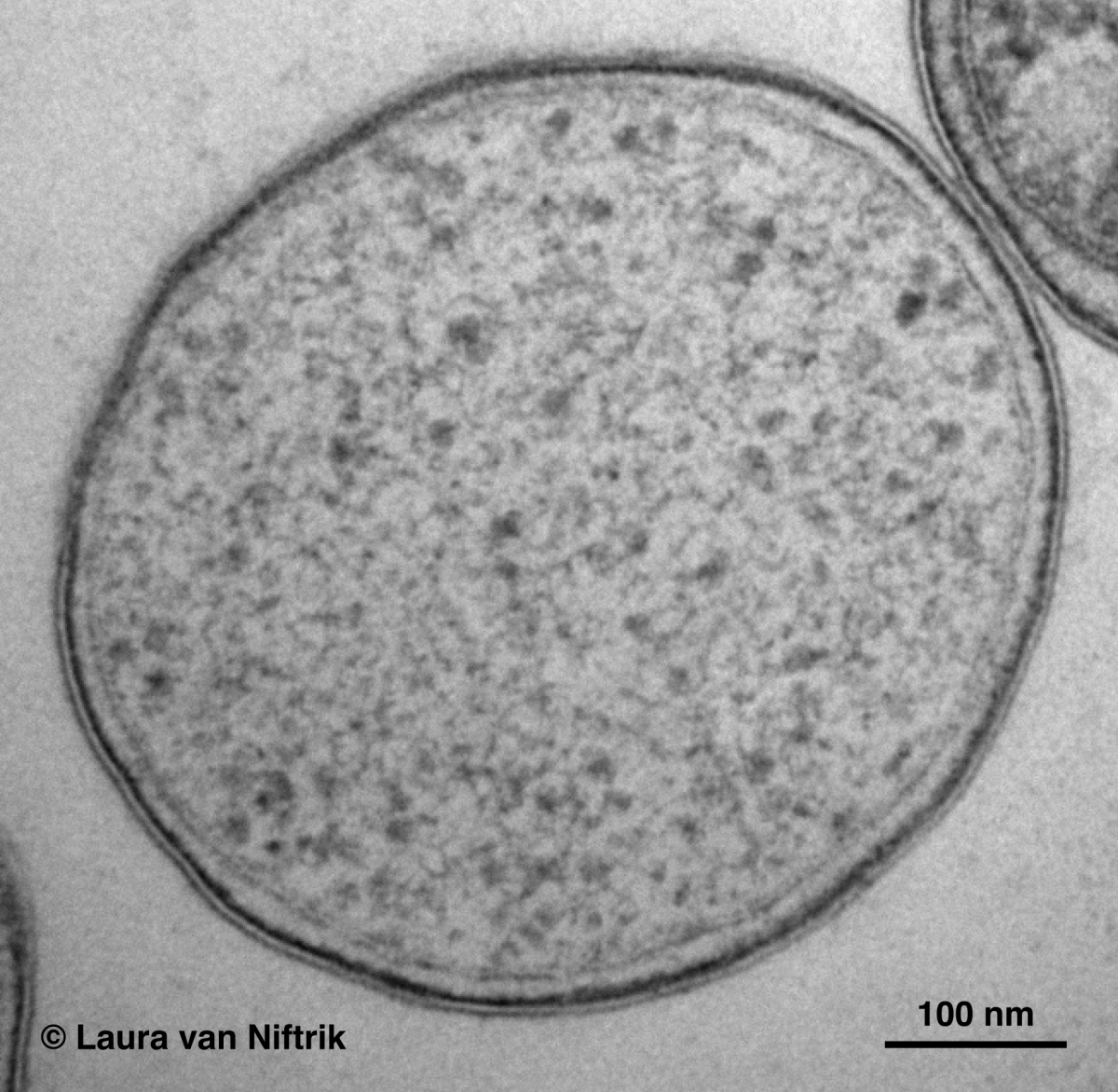

Kartal und seine Kolleginnen und Kollegen untersuchten in dieser Studie ein methanotrophes Bakterium namens Methylacidiphilum fumariolicum, das aus einem vulkanischen Schlammtopf in der Nähe des Vesuvs in Italien stammt, ein Ort mit hohen Temperaturen und niedrigem pH-Wert. „Von dieser Mikrobe gewannen wir ein sogenanntes Hydroxylamin-Oxidoreduktase(mHAO)-Enzym“, erklärt Kartal. „Bisher glaubte man, dass Methanotrophe mit dem Enzym mHAO Hydroxylamin zu Nitrit oxidieren. Nun konnten wir zeigen, dass es vielmehr sehr schnell NO produziert.“ Das mHAO-Enzym ist dem Enzym sehr ähnlich, das „echte“ ammoniak-oxidierende Mikroben verwenden. Das ist ziemlich erstaunlich, wie Kartal erläutert: „Wir wissen jetzt, dass es enzymatisch keinen großen Unterschied zwischen aeroben ammoniak- und methanoxidierenden Bakterien gibt. Unter Verwendung des mehr oder weniger gleichen Satzes von Enzymen können Methanotrophe de facto als Ammoniak-Oxidierer in der Umwelt agieren. Allerdings wissen wir noch nicht, wie diese Mikroben NO weiter zu Nitrit oxidieren.“

Die Anpassung des mHAO-Enzyms an die heißen vulkanischen Schlammtöpfe ist ebenfalls faszinierend, so Kartal: „Auf der Ebene der Aminosäuren sind das mHAO und sein Pendant aus den ammoniakoxidierenden Mikroben sehr ähnlich. Aber das Protein, das wir aus M. fumariolicum isoliert haben, läuft bei Temperaturen bis zu 80 °C zu Höchstform auf – fast 30 °C über dem Temperaturoptimum seiner „eigentlichen“ ammoniakoxidierenden Verwandten. Es wird sehr spannend zu erforschen sein, wie so ähnliche Enzyme so unterschiedliche Temperaturoptima und -bereiche haben können.“

Die Produktion von NO aus Ammoniak hat auch Auswirkungen auf methanfressende Mikroben, so Kartal: „Derzeit sind keine Methanotrophen bekannt, die davon leben können, Ammoniak über NO zu Nitrit zu oxidieren. Aber es könnte solche Mikroben geben, die einen Weg gefunden haben, die Ammoniakumwandlung mit ihrem Zellwachstum zu verbinden.”

Originalveröffentlichung

Wouter Versantvoort, Arjan Pol, Mike S. M. Jetten, Laura van Niftrik, Joachim Reimann, Boran Kartal, and Huub J. M. Op den Camp: Multiheme hydroxylamine oxidoreductases produce NO during ammonia oxidation in methanotrophs. PNAS. September 2020.

Beteiligte Institutionen

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

Radboud University, Nijmegen, Niederlande

Rückfragen bitte an:

Gruppenleiter

Forschungsgruppe Mikrobielle Physiologie

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

3126 |

|

Telefon: |

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |