- Presse

- Blogs und Meer

Blogs und Meer

Blog von der FS Poseidon, Cruise 539, 2019

Varna (BG) - Varna (BG) - 06.11.2019 - 22.11.2019

3. Wochenbericht (18.11. - 22.11.2019)

We have arrived at our last two stations in the third and last week of our cruise. The weather has changed and is now much more befitting autumn. The skies are grey and cloudy and the temperatures have dropped. But we still have comparably little wind and waves and it stays dry.

The first of this week’s stations was far up on the shelf, and - in contrast to our previous stations – very shallow, only 80 m deep. This is above the Black Sea chemocline and thus the whole water column at this station was oxic. This had positive implications for the benthic fauna. The retrieved cores were very different from those recovered from beneath the anoxic water column. There were mussel and snail shells covering the sediment surface, additionally, mixed with mud they stretched throughout the whole length of the recovered gravity core.

Our next - and last - station was back in the deeper part of the Black Sea basin and we again set out to collect our water and sediment samples. We managed to recover beautiful more than 5 meter long cores which made our sediment team very happy.

After the last in situ pump deployments we steamed overnight to the Varna harbor. Here, we were awaited by the pilot and were brought to our harbor place. The scientists were busy with packing and cleaning, and with the help of the crew all boxes and equipment were eventually stored in the 4°C container and on deck.

On Friday, our cargo was loaded on a truck that will bring the equipment safely back to Bremen. We then prepared our frozen samples for shipment and after that our work was done and we disembarked the ship.

Traditionally, our departure would make space for the next scientific crew. Only in this case we have the honor of being the last scientific cruise of the RV Poseidon. After unloading in Varna the Poseidon will sail through the Mediterranean Sea back to its home harbor of Kiel, Germany.

At this point I would like to thank the scientists onboard for their determination and enthusiasm which were instrumental to the success of our cruise. I would also like to cordially thank Captain Helge Volland and his entire crew for their professionalism and

helpfulness, and for creating such fantastic working conditions on the Poseidon. It has been a pleasure and an absolute privilege to sail on the last scientific cruise of the RV Poseidon.

With best wishes from the Varna harbor,

Jana Milucka and the Participants of POS539

2. Wochenbericht (11. 11. – 17. 11. 2019)

In the second week of our cruise we finished the water column transect and moved onto the sediment transect back towards the shore. We are very happy with our sampling progress so far and the mood onboard is great. We are making good time along our cruise track and our fridges and freezers are filling with precious samples.

On Monday we started with sediment sampling, deploying the multicorer and the gravity corer. The sediments in the Black Sea are notoriously difficult to sample due to their softness and we indeed encountered problems with the multicorer. However, we managed to successfully deploy the gravity corer and collected ca. 4-5 m long sediment cores on several stations.

The Black Sea used to be a freshwater lake until ca. 9.4 kyr ago when the Mediterranean water flowed into the Black Sea through the Bosporus. Correspondingly, the sediment in the cores changes color and composition as it transitions from the present day laminated sediments through the sapropel towards limnic sediments. Upon bringing the gravity corer on deck, our Marum colleagues section the core into 1 m long pieces and carefully seal these in gas-tight bags under nitrogen atmosphere. The cores are then placed into a refrigerated container where they stay until their transport to Bremen. In Bremen, the cores will be archived into the Core Repository and be available to scientists that wish to study them.

We continued our water column work also throughout the second week. The hydrographic and geochemical profiling showed at all stations a stratified water column with highest chlorophyll concentrations in surface waters. Below ca. 100 – 120 m depth the oxygen disappeared, leaving in most cases more than 1500 m of anoxic water below. The anoxic waters contained high concentrations of sulfide, which is produced in ample amounts as a result of bacterial sulfate reduction. Presumably due to this not particularly friendly environment we only saw scarce signs of higher marine life – on two of our station we were accompanied by a small group of dolphins that played and raced along the ship. Other than that, we only see jellyfish swimming around.

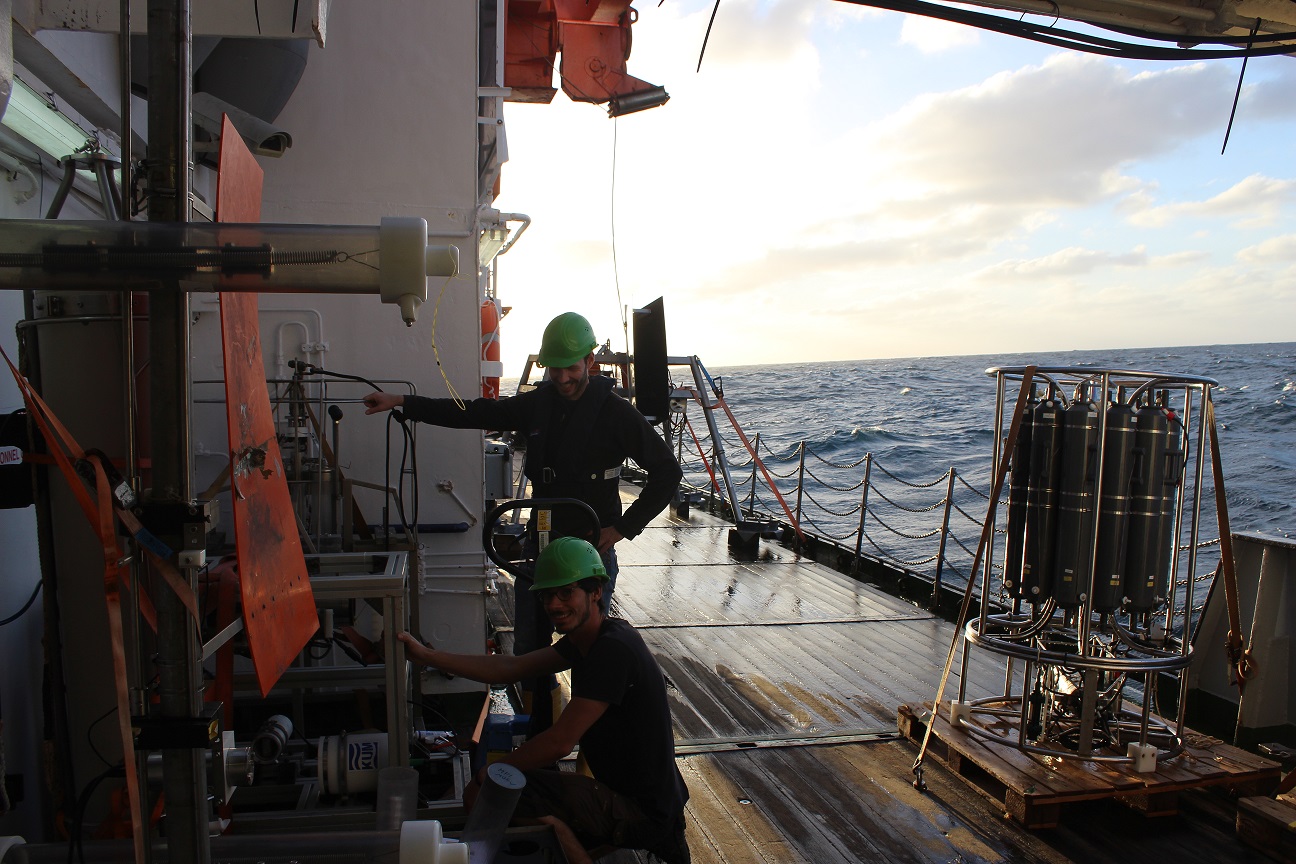

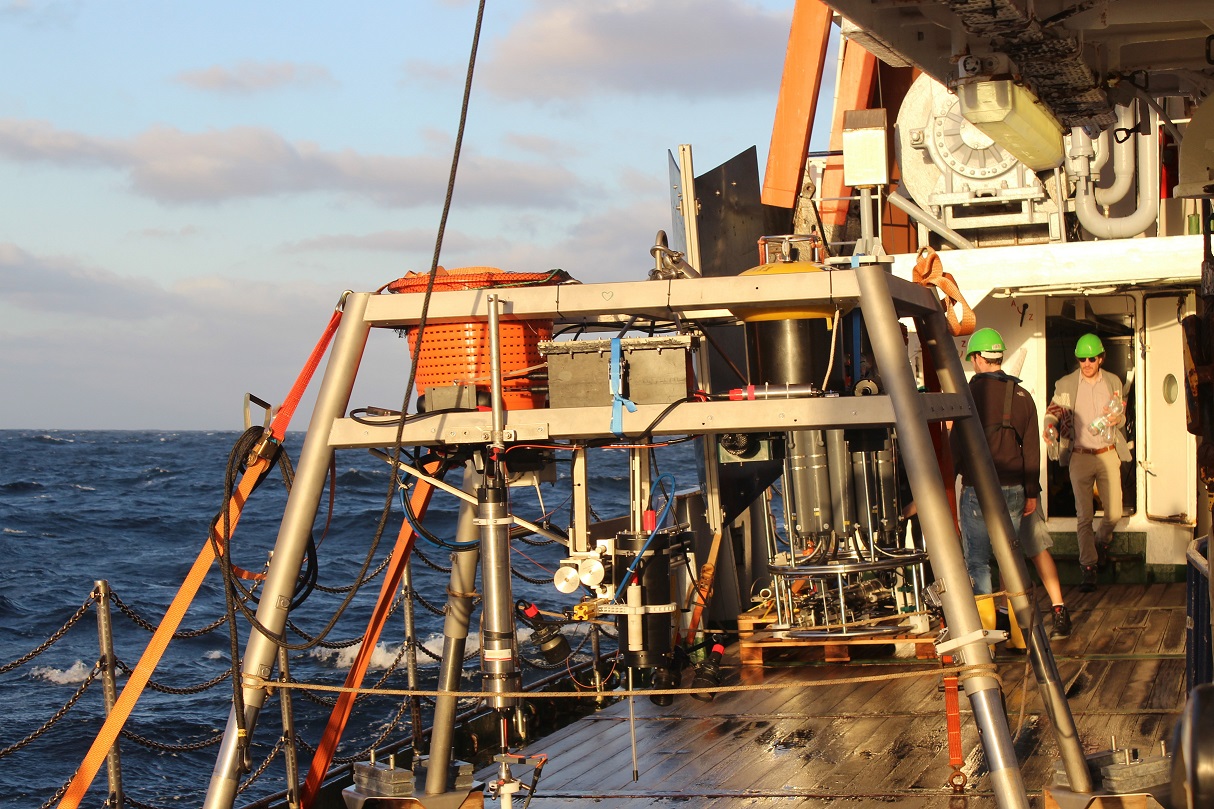

As with previous stations, also on this transect we deployed in situ pumps to collect particulate material from the different depths of the Black Sea water column. Additionally, we again deployed the pump CTD to collect water for incubations. The pumpCTD allows us to record a continuous high-resolution depth profile of nutrients, such as nitrate and ammonium, and other chemical constituents. The pumpCTD is also particularly suited for sampling of anoxic waters as it leads to significantly lower oxygen contamination of the sampled water. That is particularly important for our stable isotope incubations from which rates of oxygen-sensitive microbial processes are determined. The pumpCTD is also used to collect large water volumes that are filtered onto filters for later extraction of DNA and RNA. These samples will be used for molecular analyses that will determine the composition of microbial communities at the various investigated depths.

On Wednesday and Thursday we encountered wind and waves of 2.5 meters which prevented us from deploying heavy geological equipment; nonetheless we continued with the water column sampling programme. The weather improved on Friday, just on time for our Bergfest celebration which we enjoyed on a sunny day of 17 degrees.

On the weekend we visited a station which is particularly interesting for sediment (paleo)geochemistry. The station lies north of our slope transect and is influenced by the discharge of the three large rivers that drain into the northwestern part of the Black Sea – the Danube, the Dnieper and the Dniester. The rivers deposit terrestrial material collected along their way and the analyses of these sediments thus allows for the reconstruction of past vegetation and thus climate.

For the next week we are looking forward to our last two stations and we are optimistic about finishing our scheduled program on time as the weather forecast looks promising for the next few days.

With best wishes from 43°38’ N, 30°35’ E,

Jana Milucka and the Participants of POS539

1. Wochenbericht (06. 11. – 10. 11. 2019)

An international team of 11 scientists from the Marum, Max Planck Institute for Marine Microbiology and the University of Bremen has arrived in Varna, Bulgaria, for an expedition to the Black Sea onboard RV Poseidon. After loading our equipment onboard we set sail on Wednesday to our first station. The weather has been kind to us so far and we have been enjoying warm autumn days. The sea is pleasantly calm which makes our work easier.

The purpose of our expedition is to investigate the microbial turnover of carbon and nitrogen across the different redox zones of the Black Sea. In the first week, the main focus of our work has been the water column. Black Sea is a euxinic basin, meaning it contains permanently oxygen-free and sulfidic waters below ca. 100 m depth.

On the three water column stations that we sampled so far, we collected samples to measure biogeochemical depth profiles of nutrients, sulfide, sugars, DOM, oxygen, and other dissolved gases using a CTD – Rosette. We successfully deployed in situ pumps to filter water for microbial lipid analyses. Additionally, we used a pumpCTD to collect water for incubations with stable isotopes. One of our colleagues onboard has been collecting water column samples to detect environmental DNA (eDNA) in the water column and measure its degradation rates under different oxygen regimes. Altogether, these analyses should tell us which microorganisms are present and active at the different redox zones of the Black Sea water column.

We are looking forward to our next stations and hope to get some nice cores for sediment work.

With best wishes from 43°40’ N, 31°10’ E,

Jana Milucka and the Participants of POS539

Blog von der FS Poseidon, Reise POS531, 2019

Dieser Blog beschreibt die Abenteuer zehn junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einer Forschungsexpedition nach Afrika mit dem Forschungsschiff POSEIDON. Das Ziel der Expedition ist es zu verstehen, was mit der Biomasse geschieht, die von Algen in der Wassersäule produziert wird. Besonders interessiert das Team, ob die Biomasse abgebaut oder gespeichert wird, wenn sie auf den Meeresgrund absinkt und was mit den Nährstoffen passiert.

Weil diese Prozesse sehr komplex sind, reisen die Forscher mit hochsensiblen technischen Neuentwicklungen an eines der produktivsten Ozeangebiete dieser Erde: das mauretanische Schelf. Aufgrund der Kombination aus Wind und Strömungen kommt es zu großen Algenproduktionen (sichtbar aus dem All, siehe Abbildung), und aus diesem Grund wimmelt es hier nur so von Leben aller Art, von Bakterien über Ruderfußkrebse und fliegende Fische bis hin zu Haien und Walen. Die Expedition soll, als erste Ausfahrt innerhalb des neuen Exzellenzclusters am MARUM den Grundstein für die Forschung der kommenden Jahre legen. Und wir sind live dabei!

Das Expeditionsteam ist außergewöhnlich jung, das Durchschnittsalter der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler liegt bei gerade einmal 30 Jahren. Hinzukommt, dass es für vier von ihnen die allererste Expedition auf einem Forschungsschiff ist. So lastet eine große Verantwortung auf den Schultern des erfahrenen dänischen Fahrtleiters Morten Iversen. Alle sind sich darüber im Klaren, dass der Erfolg der Expedition nur durch eine starke Teamleistung möglich ist. Jeder einzelne wird für das Team ans Äußerste seiner Kräfte gehen müssen, und da jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet ist, kann schon das Versagen des einzelnen das Scheitern aller zur Folge haben. Für die Expedition wurde ein neues internationales Team geformt, das sich aus Expertinnen und Experten vom MARUM – Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen, Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen, Alfred- Wegener- Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und dem Institut für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) an der Universität Oldenburg zusammensetzt.

Neben den Geschehnissen an Bord der FS Poseidon wollen wir mit jedem Blogeintrag die Gerätschaften und auch die einzelnen Expeditionsteilnehmerinnen und -teilnehmer vorstellen, dazu gehören: Morten Iversen, Hannah Marchant, Jan-Hendrik Hehemann, Soeren Ahmerkamp, Hagen Buck-Wiese, Lennart Stock, Alek Bolte, Jana Bäger, Kai Schwalfenberg, Steffen Swoboda sowie Arjun Chennu.

Logbucheintrag 6 von POS531

Es ist ruhig an Bord geworden. Wir schreiben den 31. Januar 2019. Die FS POSEIDON fährt mit den Passatwinden im Rücken zu ihrem Bestimmungshafen Mindelo auf den Cap Verdischen Inseln.

Diesen Blogbeitrag nutzen wir, um eines der ältesten, jedoch noch immer weithin genutzten, meereswissenschaftlichen Gerätschaften aus dem 19. Jahrhundert vorzustellen: die Secchi-Scheibe. Kai ist als Fachpersonal mit an Bord, er hat sein Studium Marine Messsysteme ihrer Handhabung gewidmet. Nun ist es an ihm, die Secchi-Scheibe täglich zur Mittagsstunde zum fachkundigen Einsatz zu bringen.

Es handelt sich um eine Scheibe mit kontrastreichem, schwarz-weißem Muster, ähnlich dem BMW-Emblem, die in ihrem Mittelpunkt an einem Tau befestigt ist. Um die Trübung des Oberflächenwassers zu bestimmen, lässt Kai die Secchi-Scheibe langsam aber sicher von Deck ins Wasser herab, bis sie nicht mehr zu erkennen ist. Diese Standardmethode wird weltweit eingesetzt, um die Sichttiefe, genauer die Secchi-Tiefe, in Gewässern zu bestimmen. Neben dieser verantwortungsvollen Aufgabe bedient Kai auch, auf Grund seiner Erfahrung, die CTD und den Van-Veen-Greifer und bereitet zusammen mit Soeren LanceALot für den Einsatz vor.

Bei wissenschaftlichen Ausfahrten sind, neben den forschenden Tätigkeiten, Vor- und Nacharbeiten ebenso von Bedeutung. Da nahezu alle Experimente an Bord nun abgeschlossen sind, müssen die hochtechnischen Gerätschaften und Arbeitsmaterialien wieder flugsicher verstaut werden. Jedes Einzelteil des Unterwasserroboters LanceALot wird demontiert, die Mikroskope vorsichtig auseinandergenommen. Die gesammelten Proben müssen in Kühlboxen für den Transport eingepackt werden, auch die Secchi-Scheibe kommt zurück in die vorgesehene Zarges-Box (eine Transportkiste aus Aluminium).

Die Ausrüstung wird verpackt in vielen kleinen und großen Kisten, die gemeinsam mit Roboter und Messgeräten so sperrig sind, dass ein ganzer Container damit gefüllt wird. Da die Geräte sofort zu Hause sofort wieder eingesetzt werden, mussten und müssen die Forscherinnen und Forscher an Eigengepäck sparen und zusätzliches Forschungsmaterial im eigenen Gepäck unterbringen – zum Glück kann man an Bord Wäsche waschen.

Wenn unerfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord kommen, stellen sie die Mannschaft immer wieder vor Herausforderungen. Um über die Wechselsprechanlage die Einsätze zu koordinieren, müssen klare Ansagen gemacht werden. Die festgelegte Abfolge für eine Anfrage besteht aus ‚Adressat‘ für ‚Sender‘ – „Achtung“ – Anfrage – Bestätigung. Erst dann dürfen Geräte ins Wasser gelassen werden. Bedient der erfahrene Matrose Matze die Winde, wo es laut von Wind und Windenlärm ist, lassen ihn genuschelte, unklare Durchsagen die Winde vorsichtshalber stoppen. Es dauert etwas, bis das Forschungsteam sich klar und in angemessener Lautstärke über die Wechselsprechanlage ausdrückt. Hinzu kommt, dass übermotivierte, aber unerfahrene junge Forschende mit Vorliebe im Weg stehen, anstatt wirklich hilfreich zu sein. Deswegen laufen die ersten paar Tage etwas stockend, bis sich Mannschaft und das Forschungsteam aufeinander eingestellt haben.

Die Aufgaben an Bord der FS POSEIDON sind klar aufgeteilt. Die Besatzung besteht aus 15 Mitgliedern und umfasst Brücke, Maschine, Deck und Versorgung.

Dirk ist erster Offizier auf der Brücke der POSEIDON. Er steuert das Schiff ein Drittel der Zeit in vier Stunden-Schichten im Wechsel mit Kapitän Mattes und dem zweiten Offizier Remo. Dirk ist über Umwege Nautiker geworden, doch immer mit dem Ziel vor Augen. Nachdem er in der DDR Matrose gelernt hatte, begann er nach dem Wehrdienst für sieben Jahre eine Unteroffizierslaufbahn bei der Marine. Danach besuchte er die Seefahrtsschule in Warnemünde und fährt seitdem auf deutschen Forschungsschiffen.

Beim Besuch auf der Brücke erklärt er, wie die POSEIDON gesteuert wird. Als betagtes Schiff verfügt sie zwar über ein elektronisches Navigationssystem. Dieses wird aber noch ergänzt durch old school Papierkarten, in die der Kurs von Hand eingezeichnet wird. Während der Fahrt sitzt er am Steuerstand mit Panoramablick nach vorn und steuert das Schiff über die endlos erscheinenden Ozeane unseres Planeten Erde. Während der Forschungsstationen wird der hintere, kleinere Steuerstand mit Blick auf die Winde, von der die wissenschaftlichen Geräte wie die CTD ins Wasser gelassen werden, besetzt. Dann ist es wichtig, das Schiff auf Position zu halten. Dafür steuert Dirk von Hand nach, um das Schiff in den Wind zu stellen und Tiefenströmungen auszugleichen. Auf keinen Fall darf das Kabel der Winde an der Bordwand scheuern oder, noch schlimmer, die CTD beim Hieven von unten gegen das Schiff schlagen – sonst gibt’s Ärger mit dem Bootsmann. Die Kommunikation mit Deck und Maschine findet hauptsächlich über die Wechselsprechanlage statt.

‚Die Brügge ist der Kopp, aber die Maschiene ist dat Herz vom Dampfer.‘

Chief-Mate Hans führt die Maschine. Im Maschinenraum arbeiten sehr, sehr, sehr tolle Leute wie Carsten aus Cuxhaven, Julian und der Elektriker Micha, alle drei Tage 24 Stunden Bereitschaftsdienst, mit Alarmpanel auf der Kammer. Aber die Maschinisten arbeiten präventiv, sodass fast nie Probleme mit dem Motor oder der technischen Einrichtung auftreten. Die Reederei stellt dafür die nötigen Materialen und Ersatzteile. Die Zusammenarbeit zwischen der Schiffsbesatzung und der Reederei ist vorbildlich.

Bootsmann Achim stellt die Verbindung zwischen Brücke und Deckmannschaft dar. Er ist verantwortlich für Arbeiten draußen an Deck und sorgt dafür, dass das 43 Jahre alte Schiff immer top in Schuss ist. Frank fährt normalerweise auch als Bootsmann, was er als Erfahrung an Deck mitbringt, und ist nur auf dieser Ausfahrt als Schiffsmechaniker dabei. Zum Bootsmann ist es für Felix, der im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Schiffsmechaniker ist, noch ein langer Weg. Er kann nach Abschluss seiner Ausbildung, die er auf Forschungsschiffen wie der ALKOR auf Ostsee und Nordsee und der METEOR absolviert, als Decksbesatzung oder in der Maschine fahren. Matze, Bernd und Kuno teilen sich eine der wichtigsten Aufgaben an Bord, die aus vierstündigen, über den Tag verteilten Wachschichten besteht. Dazu kommen Deckarbeiten während der Forschungsarbeit sowie die Instandhaltung: Malerarbeiten und Deckschrubben.

Mit das Wichtigste für die Moral an Bord ist Koch Patrick, der morgens um 5 Uhr aufsteht, um frische Brötchen für alle zu backen. Er kocht zusätzlich zur normalen Bordkost auch für wählerische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit vegetarischer und veganer Diät – und es schmeckt allen. Besondere Situation an Bord eines kleinen Schiffes wie der POSEIDON: Es gibt einen sehr umsorgenden Steward: Bernd. In der Offiziersmesse kann sich das Team an einen eingedeckten Tisch setzen, an denen ihnen Bernd die gewünschte Variation des Tagesgerichts kredenzt – Tagessuppe, Hauptgericht, Nachschlag, Nachtisch!

Logbucheintrag 5 von POS531

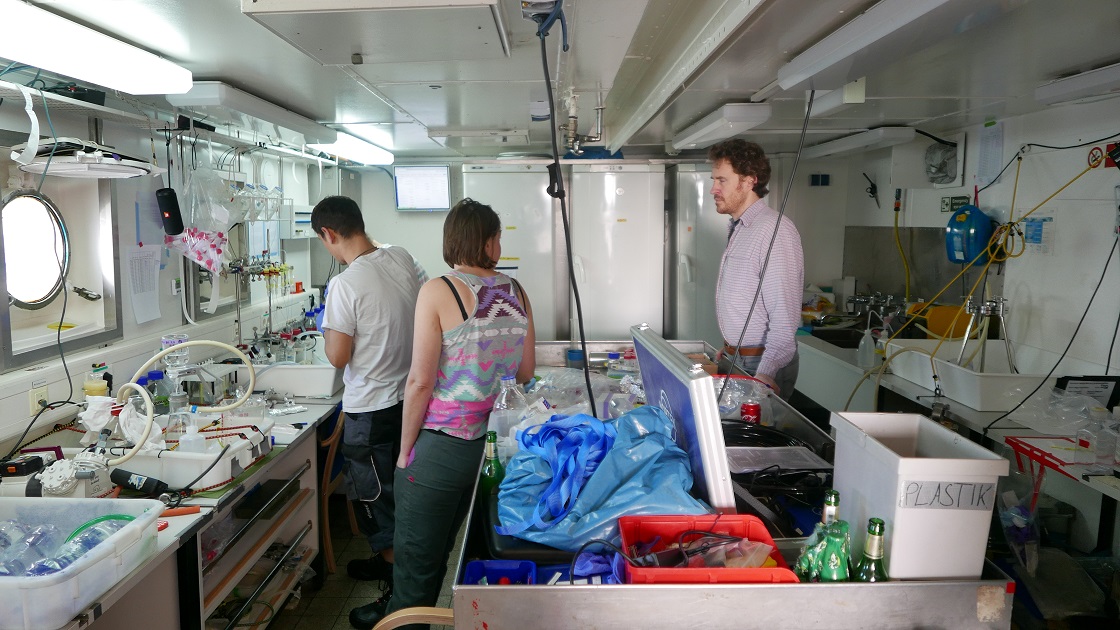

Freitag, der 27. Januar 2019, neun Uhr abends. Es herrscht reges Treiben auf der FS POSEIDON, während LanceALot noch immer 60 Meter unter dem Schiff Daten aus dem Meeresboden saugt. Hagen, Alek, Jan-Hendrik und Lennart arbeiten mittlerweile die dritte lange Schickt im Nasslabor. Diesmal mit Schichtarbeit und reger Unterstützung von Jana, Hannah, Kai und Soeren. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind am Ende ihrer Kräfte angelangt. Nur einen Tag zuvor haben sie erfolgreich die 600 Meter tiefe Schelfrandstation abgeschlossen. Allerdings mit einem Ruhetag dazwischen, an dem nur In Situ Kamera und CTD (siehe Blogeintrag vom 22. Januar) auf einer Transekt gefahren wurde.

Zurzeit ist das 60 Meter tiefe, sehr produktive Schelf an der Reihe. Mitten in der Nacht treibt in trüber, trister Einsamkeit das Schiff durch eine dichte Algenblüte, gefolgt von einem riesigen Schwarm kleiner Garnelen, die die Filter des Teams verstopfen und für vorübergehende Panik und Traurigkeit sorgen, da oft nur noch die winzigen schwarzen Augen übrigbleiben. Um zehn Uhr des nächsten Morgens ist es endlich soweit: Die 1271. Probe ist verschraubt, beschriftet und wandert, unterlegt mit Europes „Final Countdown“, feierlich in den Gefrierschrank. Der restliche Tag wird entweder im Bett und auf dem Sonnendeck verbracht, denn nun auch die Anspannung der letzten Tage ist weg.

Als LanceALot freudestrahlend von Soeren und Kai in die Arme genommen wird und die ersehnten Daten endlich ausgelesen werden können, verlässt das Schiff die ruhigen und sonnigen Gewässer des Schelfs mit Kurs auf die letzte Station dieser Ausfahrt. Auf dem Weg wird immer mal wieder angehalten, um die CTD und andere Forschungsgeräte teilweise bis zu 2.000 Meter tief ins Nass zu lassen. Neben den zuvor erwähnten Inkubationen an Sedimentkernen messen Hannah und Jana die Konzentration des attraktiven Nährstoffes Ammonium im aus der Tiefe genommenen Wasser, das eine wichtige Messgröße im Stickstoffkreislauf darstellt.

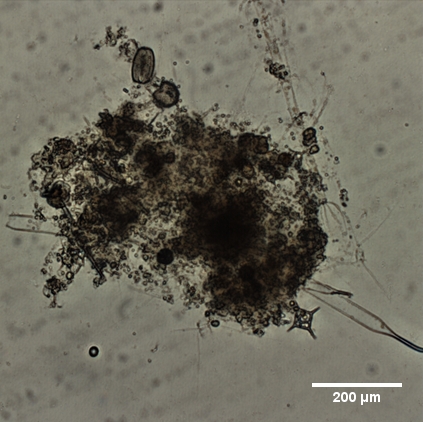

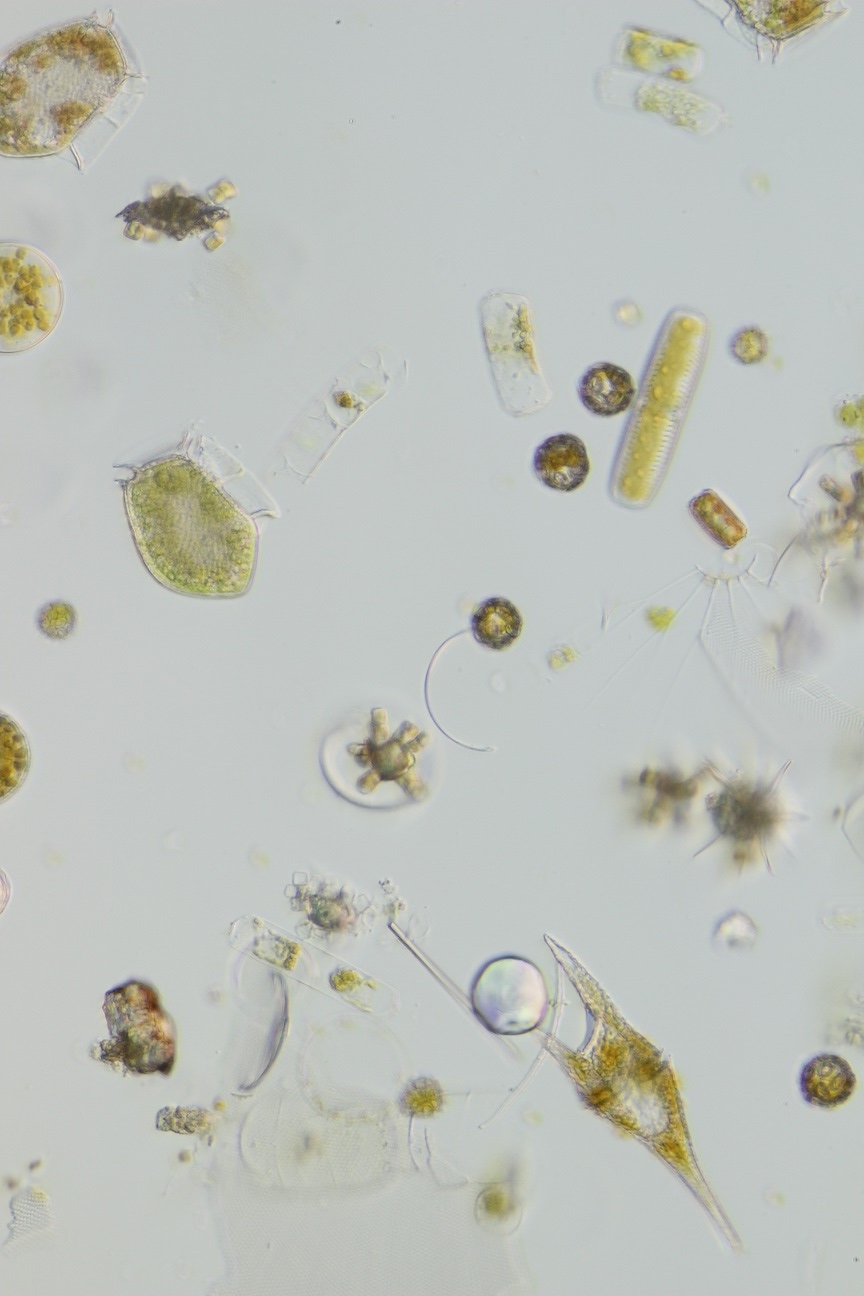

Wie kann überhaupt Kohlenstoffdioxid als Biomasse im Ozean gespeichert werden, wenn doch alle Algen, die an der Oberfläche Photosynthese betreiben, früher oder später aufgefressen werden? Diese Frage versuchen Fahrtleiter Morten und sein quellfrischer Doktorand Steffen mit ihrer Forschung an Partikeln zu beantworten. Partikel im Meer messen eine Länge von Mikro- bis Millimetern und bestehen zum Beispiel aus den Hüllen toter Algen und Krebstierchen, die zusammengeklebt werden vom Schleim (Suckerstoffen), den viele Algen absondern. Dazu kommen allerlei Kleinstlebewesen und Bakterien, die von den Partikeln leben und sie langsam auffressen. Ist ein Partikel groß und schwer genug, beginnt er zu sinken. Während der Ozean in den oberen 100 Metern meist turbulent und durchwirbelt ist, ist die Tiefsee viel ruhiger. Hat ein Partikel es also einmal geschafft, aus der Oberflächenschicht herunterzusinken, kann er nicht mehr zurückgewirbelt werden. Er tritt dann seinen tausende Meter weiten Weg zum Meeresgrund an.

Um diese Partikel zu erforschen, hat Morten über die Jahre eine Reihe hochspezifischer Gerätschaften entwickelt. Paradebeispiel: Eine neue In Situ-kamera. Diese stellt ein Miniaturfotostudio für Partikel mit selbstauslösender Kamera, Blitz und schwarzer Leinwand dar, das ins Wasser herabgelassen werden kann, um Partikel zu zählen und messen. Dazu ist an der In Situ-Kamera auch eine hochfrequente Infrarotkamera montiert. Die Infrarotfunktion ermöglicht es, heimliche Bilder von kleinen, an Partikeln knabbernden Krebstierchen aufzunehmen, ohne dass sie es merken. Morten wäre aber nicht Morten, wenn er den Partikeln nicht auch hinterherjagen würde. Er fängt sie mit einer treibenden Partikelfalle. Die Falle besteht aus nach oben offenen Röhren, die senkrecht im Wasser stehen und mit schwererem Wasser mit leicht erhöhten Salzgehalt gefüllt sind. Die Partikel sinken in die Röhren hinein und können damit an Bord gebracht werden. An den Röhren ist eine Kamera angebracht, und durch mehrere Bilder von einem Partikel können Morten und Steffen die Sinkgeschwindigkeit von einzelnen Partikeln bestimmen.

Die Partikel, die Morten und Steffen in die Falle gehen, sehen sie sich unterm Mikroskop an und vermessen sie in einem temperierten Aquarium. Indem sie einen langsamen Wasserstrom von unten einstellen, bis ein Partikel weder sinkt noch aufsteigt, stellen sie fest, wie stark der Strom sein muss, um den Partikel zu stabilisieren. So können sie auf die Sinkgeschwindigkeit des Partikels schließen. Mit einem Mikrosensor für Sauerstoff piksen sie in den Partikel und messen in 0,02 Millimeterschritten, wie viel vom Partikel unter Sauerstoffverbrauch abgebaut wird. Schließlich werden die Partikel getrocknet und zu Hause mit sensiblen Waagen gewogen und die Inhalte von Kohlenstoff und Stickstoff gemessen. Anhand der mithilfe der gesammelten Daten geschätzten Partikelmenge im Ozean, der Masse eines Partikels, seiner Abbaurate und seiner Sinkgeschwindigkeit errechnen die beiden, wie viel Biomasse pro Quadratmeter aus dem lichtdurchfluteten Oberflächenozean in die Tiefsee hinabsinkt. Das so gewonnene Wissen hilft uns zu verstehen, wie Kohlenstoffdioxid durch den Export

Logbucheintrag 4 von POS531

Wir schreiben den 23. Januar 2019. Es ist morgens. Noch immer arbeiten Teile des Teams im Labor, und die Ermüdung ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Dem Rest der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fällt es währenddessen schwer, sich in ihren Kojen zu halten, denn heute ist etwas anders. Die See ist aufgewühlt und das Schiff den Gewalten ausgesetzt. Sofort finden sich einige Forschende auf der Brücke ein, um die aktuelle Situation zu erfragen: Beim Anblick des Fahrtleiters fällt allen Teilnehmern sofort das Leuchten in den Augen und das leichte Schmunzeln des Dänen auf. Beides in Kombination lässt großartige Neuigkeiten erahnen. In enger Zusammenarbeit mit der Leitstelle hat er es geschafft: Wir haben die Genehmigung, an das marokkanische Schelf zu fahren.

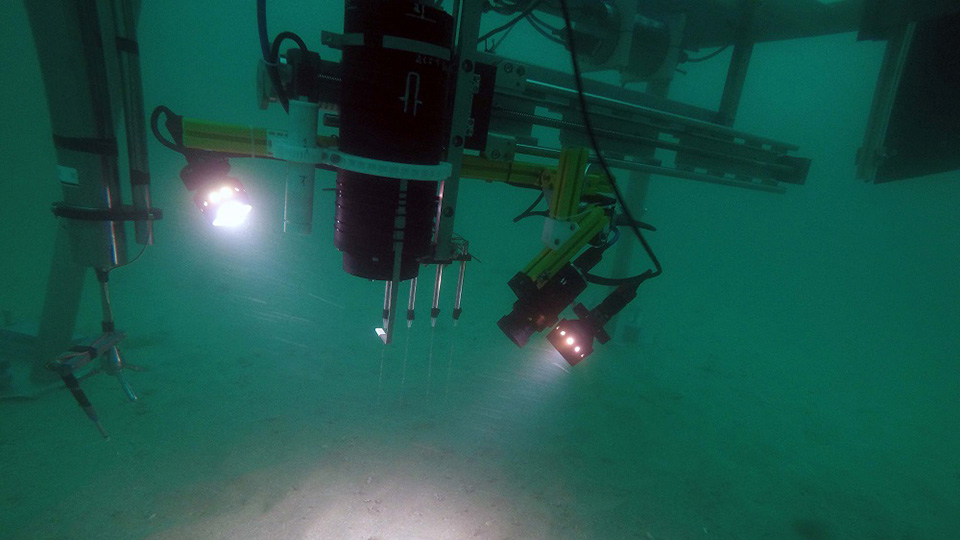

Die Erleichterung ist groß, alle liegen sich vor Freude in den Armen. Der Kapitän zögert keine Minute und setzt Kurs mit voller Fahrt auf Kap Blanc. Zugegeben, bei der FS Poseidon sind das nur knapp zehn Knoten, und bei den starken Passatwinden und hohen Wellen erreichen wir diese Geschwindigkeit nicht. Es reicht dennoch, um in wenigen Stunden in das geplante Beprobungsgebiet zu kommen. Während die letzten Vorbereitungen laufen, wird das Meer langsam ruhiger, die Luft wärmer und merklich schwüler. Nachmittags um vier befinden wir uns auf dem Kontinentalschelf, vier nautische Meilen entfernt von Mauretanien, unterhalb von uns liegen „nur noch“ 30 Meter Wassersäule. Das Ziel für den verbleibenden Tag ist der sichere Einsatz des Unterwasser-Roboters „LanceALot“.

Hannah, Soeren und Kai schließen die letzten Programmierungen ab und besprechen mit der Decksmannschaft den Einsatz. 20 Meter Meteorleine mit 25 Kilogramm Fischerkugeln, dann Schäkel-Ring-Schäkel und 50 Meter Schwimmleine, abgeschlossen mit Blub, Signalleuchte und Reflektor. Der Einsatz von Unterwassergeräten ist immer mit einem sehr großen Arbeitsaufwand verbunden und setzt eine akribische Planung voraus. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Geräte auch wieder zurückkommen. Soeren zieht das letzte Kabel aus LanceALot, und jetzt liegt alles in den Händen der Decksmannschaft. Durch ihre jahrzehntelange Erfahrung wird der 600 Kilogramm schwere Roboter mit wenigen Handgriffen und klaren Kommandos vom Bootsmann mit dem Kran in die blau-grüne Tiefe hinablassen. Mit jedem Meter Leine verschwindet mehr von der Silhouette, und dann heißt es abwarten. LanceALot misst jetzt 24 Stunden lang die Prozesse im und am sandigen Meeresboden. Das Messprogramm umfasst Nährstoffmessungen, Strömungen und als Indikator für die mikrobielle Aktivität Sauerstoffeindringtiefen in den Sand. Zusätzlich werden der Meeresboden gescannt und Fotos aufgenommen.

Am nächsten Morgen geht es früh weiter. Die Messungen vom Meeresboden alleine reichen nicht aus, deswegen sollen zusätzlich Parameter wie mikrobielle Aktivität und Nährstoffe bestimmt werden. Dafür werden mit dem sogenannten Van Veen Greifer zunächst viele kleinere Proben vom Meeresgrund an Deck geschafft. Anschließend lässt die Mannschaft den Multicorer herab, ein Gerät, mit dem mehrere Sedimentproben, sogenannte Kerne, aus dem Meeresboden genommen werden können. Sein Einsatz erfordert filigrane mechanische Einstellungen, und es unterliegt immer einer gewissen Willkür, wie gut das Gerät funktioniert; gerade in Sand. Deshalb ist die Spannung groß, als das Gerät wieder an Deck kommt. Die prall gefüllten Röhren geben aber Anlass zum Freudenjubel. In den nächsten Stunden heißt es nun für uns, Proben zu bearbeiten und zu analysieren. In Reaktoren und Inkubationen wird die Aktivität der Algen und Bakterien im Sand bestimmt. Und während all das an Deck und im Labor passiert, misst LanceALot einsam am Meeresboden und die Stunden vergehen.

Logbucheintrag 3 von POS531

Am 21. Januar kommen wir nach zweieineinhalb Tagen Fahrt auf hoher See an unserem ersten Einsatzort an; außerhalb der Hoheitsgewässer anderer Staaten. Die Aufregung ist groß. Das erste Mal können wir einen Teil des mitgenommenen Equipments ins Wasser lassen, die ersten Daten erheben und Proben nehmen. Eines der wichtigsten Instrumente aller Meereswissenschaftler ist die CTD. CTD steht für Conductivity (Leitfähigkeit), Temperature (Temperatur) und Depth (Tiefe). Immer, wenn es auf See geht, wird eine CTD-Rosette ins Wasser gelassen und mit ihr ein Tiefenprofil erstellt, das uns Aufschluss über den Salzgehalt, die Temperatur, die Sauerstoffkonzentration, die Trübung des Wassers und den Chlorophyllgehalt gibt, und das von der lichtdurchfluteten Oberfläche bis in die finstere Tiefsee.

Die CTD-Rosette [Bild: Rosette – Rosette] besteht aus einem Dutzend Flaschen, die offen sind und von Wasser durchströmt werden, während sie heruntergelassen werden. Diese Flaschen lassen sich individuell auf Knopfdruck bei der gewünschten Tiefe schließen. Mit diesem Gerät sammeln wir Wasserproben aus bis zu 1000 Metern Tiefe, die ganz schön „cool“, also kalt, sind. Für die erfahrenen Seeleute an Bord der FS POSEIDON ist es hart und anspruchsvoll, wenn sie bei wogenden Wellen auf hoher See solche großen Geräte zu Wasser lassen.

Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist bang, denn ihnen stehen 24 Stunden Arbeit bevor. Jan-Hendrik und Alek erforschen, wie die Abermillionen Mikroalgen im Ozean ihre Energie in einem langkettigen Zucker speichern, ähnlich wie Pflanzen an Land, zum Beispiel Weizen, in Form von Stärke. In den Mikroalgen heißen diese Zuckerketten Laminarin. Diese Zucker dienen wahrscheinlich Kleinkrebstierchen, den Copepoden, als Nahrung. Alek hat zur Aufgabe, nur unter Einsatz seiner Muskelkraft, ein Planktonnetz jede Stunde zehn Meter tief im Meer zu versenken und gefüllt mit den Krebstierchen wieder hochzuhiefen. Ein ums andere Mal ist aufregender Beifang im Netz. So ist er auch nur knapp einem der gefährlichsten Meeresbewohner überhaupt entkommen. Die Portugiesische Galeere, die er morgens um drei im Netz fängt, verletzt zum Glück niemanden und schwimmt nun auf Suche nach Beute noch kleiner als Alek wieder in den Weiten des Atlantiks.

Wie wichtig sind den Meeresbewohnern die Zucker? Um das herauszufinden, verbringen Hagen und Lennart mit den anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 24 Stunden im Nasslabor des Schiffes. Hier heraus sollen die wichtigen Ergebnisse für Hagens Masterarbeit „fließen“ – im wahrsten Sinne des Wortes. Es werden Zucker extrahiert. Dazu läuft sechs Mal parallel vorgefiltertes Meerwasser über ein spezielles Material, welches die Zucker von Salz und Wasser trennt, sodass man sie anschließend besser analysieren kann. Insgesamt entstehen so 150 Proben von neun Uhr morgens bis neun Uhr morgens am folgenden Tag. Denn Meerwasser ist nicht nur salzig, sondern auch süß.

Doch 24 Stunden „non stop“ fokussiert zu arbeiten, lässt auch den erfahrensten und härtesten Forschenden nicht kalt. Nach vielen Stunden auf den Beinen um vier Uhr morgens verschwimmt die Sicht und Arbeitsabläufe, die schon 18 Mal zuvor durchgeführt wurden, machen einen verrückt. Über keinen Witz kann mehr gelacht werden, und jedes Lied, das aus der Musikbox tönt, klingt gleich – denn die Playlist ist kurz. Die Frage, die sich nach dieser ermüdenden Zeit einem stellt, ist: warum eigentlich? Jeder wird darauf eine andere Antwort geben. Doch eines ist allen klar, mitten in der Nacht, nach vielen Stunden der Arbeit, können Proben nur erfolgreich genommen werden, wenn alle zusammenarbeiten; fällt mal jemand aus, muss schon der oder die Nächste in den Startlöchern stehen.

Logbucheintrag 2 von POS531

Am Morgen des 18. Januar 2019 ist es endlich soweit. Die FS POSEIDON setzt ihre Segel (metaphorisch, denn das Schiff wird mit einem Dieselmotor angetrieben) und verlässt den sicheren Hafen von Las Palmes de Gran Canaria, begleitet von einem Schiffslotsen. Das Schiff nimmt seinen Kurs Richtung West Sahara bei Wind und bis zu zwei Meter hohen Wellen auf, zunächst noch mit Sicht auf einige andere Schiffe und die langsam kleiner werdende Küste Gran Canarias.

Um mit den Sicherheitsvorschriften vertraut zu werden, gibt der zweite Offizier uns eine Unterweisung, welche unter anderem aus einem Probealarm, bei dem die gesamte Schiffsmannschaft anzutreten hat, und aus dem Anziehen des Überlebensanzugs innerhalb von nur zwei Minuten besteht.

Schon während der Sicherheitsunterweisung leiden die ersten Teammitglieder unter dem starken Wellengang und sind gezwungen, an der frischen Luft an Deck zu bleiben. Seekrankheit wird von nun an eines der Dinge sein, die stetig in unseren Köpfen präsent ist. Helfen wird hier nur ein gefüllter Magen, frische Seeluft und Medikamente. Auch Ablenkung hilft. Der Blick auf die endlos erscheinende See lässt einen das flaue Gefühl im Magen kurz vergessen, und beim Anblick der untergehenden Sonne fängt man an, die Fahrt so richtig zu genießen.

Sören und Kai hingegen lenken sich mit der Vorbereitung des hochtechnischen Landers ab. In mühevoller Kleinstarbeit müssen kleine bis große Geräte angeschraubt, justiert und programmiert werden. Nach einem gehaltvollen Abendbrot treffen sich alle Mitglieder zur Teambesprechung. Hier werden die Einsatzorte und alles Wichtige für die kommenden Tage besprochen.

Logbucheintrag 1 von POS531

Nach mehreren Jahren der Vorbereitung soll es am 15. Januar endlich soweit sein und die Reise in Richtung Gran Canaria starten, um dort an Bord der FS POSEIDON zu gehen. Am frühen Morgen des 14. Januars erreichte uns allerdings die erste Schocknachricht: Das Sicherheitspersonal am Bremer Flughafen kündigt an, ab dem 15. Januar zu streiken, was wahrscheinlich den Ausfall unseres Fluges bedeutet. Mit einem Mal steht die ganze Expedition, das ganze Vorhaben durch dieses so willkürlich erscheinende Ereignis auf der Kippe. Nach mehreren Stunden voller Telefonate und Bangen können neue Flüge über mehrere Umwege organisiert werden, die Abreise erfolgt 14 Stunden früher als geplant am selben Abend. Wir sind also wenig verspätet mit einer Propellermaschine nach Zürich geflogen. Der Kapitän gab an, dass wir Rückenwind haben werden und so sind wir dann doch pünktlich in Zürich angekommen und konnten umgehend zu unserer Unterkunft gefahren werden. Unser aufgegebenes Gepäck wurde zur Überraschung einiger bis ans Ziel durchgecheckt. Das bedeutet für viele von uns: Die Zahnpflege muss auf den nächsten Tag zwangsverschoben werden. Dieses kleine Problem zeigt, wie wichtig Kommunikation innerhalb eines Teams ist. Zum Glück war es in diesem Fall relativ belanglos und nicht weiter tragisch.

Am nächsten Tag ging es für uns nach dem Frühstück direkt wieder zum Züricher Flughafen, an dem wir mit der Airline „Edelweiss“ nach Gran Canaria flogen. Dort begrüßte uns die Sonne, die wir in Deutschland schon so sehr vermisst haben. Das Gepäck war vollständig und daher konnten wir ohne Komplikationen in unserem Hotel einchecken. Bei einem Tapas-Essen in Las Palmas konnten sich die Teammitglieder kennenlernen und diejenigen, die sich schon kennen, ihre Bekanntschaft vertiefen, indem sie sich sowohl über private als auch arbeitsbezogene Themen austauschten.

Am 16. Januar machten wir uns auf den Weg zum Hafen, um die FS POSEIDON für unsere Expedition zu rüsten. Hierbei mussten wir uns zunächst auf selbst transportiertes Equipment beschränken, da der Container, in dem unsere Ausrüstung verschifft wurde, verspätet eintraf. Als es dann endlich soweit war, haben wir alles aufladen können und begonnen unsere Labore einzurichten.

BLOGARCHIV

Blog aus Spitzbergen, 2018

Keine Spur vom Weihnachtsmann (Spitzbergen, Norwegen), 17.12.2018

Ein etwas anderer Forschungsblog aus Spitzbergen

Von Rudolf Amann, Kathrin Büttner, Katrin Knittel, Sebastian Miksch und Jörg Wulf

Am 13. Dezember 2018 startete direkt von unserer Instituts-Weihnachtsfeier (bekannt als Julefrokost) – genauer gesagt nach dem Räucherfisch und vor dem Schinken - eine Expedition der Abteilung für Molekulare Ökologie nach Longyearbyen auf Spitzbergen. weiterlesen ....

Blog von der Meteor-Reise 148/2 "EreBUS", 2018

M148/2 „EreBUS“ 01.07.2018 (Walvis Bay, Namibia) - 20.07.2018 (Las Palmas, Spanien)

Die Ziele der Meteor-Reise 148/2 „EreBUS“ sind die Untersuchung der mikrobiellen Prozesse zur Produktion und des Verbrauchs der Treibhausgase (THG) Methan und Stickoxide im Benguela Auftriebssystem (BUS) und auf die Untersuchung der physikalischen und geochemischen Kontrolle zur Regulierung dieser Prozesse.

Blog von der FS Sonne - SO261, 2018

Am 2. März brach ein internationales wissenschaftliches Team, geführt von Professor Ronnie N. Glud (Süddänische Universität, Odense) und Dr. Frank Wenzhöfer (Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen) auf dem deutschen Forschungsschiff SONNE zu einer 32-tägigen Reise zum Atacamagraben im Pazifischen Ozean auf. Im Rahmen der Expedition soll das Leben in 8 000 Metern Wassertiefe erforscht werden, um die Bedeutung des Grabens für das regionale Kohlenstoff- und Stickstoffrecycling zu verstehen.

Blogpost 1 - Bereit zum Ablegen (2. März 2018)

Blogpost 2 - Direkt neben dem Atacama-Graben (7. März 2018)

Blogpost 3 - Der internationale Frauentag auf See (8. März 2018)

Blogpost 4 - Das Leben in der Wassersäule des Atacama-Grabens (10. März 2018)

Blogpost 5 - Was im Meeresboden steckt (14. März 2018)

Blogpost 6 - Volkszählung im Meer: Meeresorganismen und Meiofauna (17. März 2018)

Blogpost 7 - Der Lauf der Sonne, die Jahreszeiten und die Navigation auf dem Meer (26. März 2018)

Blogpost 8 - Organischer Kohlenstoff im Atacama-Graben (27. März 2018)

Blogpost 9 - Scientists are returning from the Atacama Trench

Expeditionen 2016